「子供の成長や独立、家族構成の変化…引越しは、ライフスタイルを見直す大きな転機です。

でも、今まで使っていた家具、どうしよう…?

捨てるのはもったいないし、運び出すのも大変。そんな悩みを抱えるあなたへ。

この記事では、家族の引越しに伴う家具処分のあらゆる疑問を解決!

費用、手間、時間を徹底比較し、あなたにぴったりの方法を見つけます。

もう、家具処分で悩む必要はありません!」

不用品回収なら公式サイト▶▶1点の不要品から粗大ごみの回収ならゴミ屋敷ハンター

- 引越し前に必見!家具処分の【完全ガイド】費用・手間・時間を徹底比較

- まだ使えるのに…はNG!「もったいない」を解消する家具処分の賢い選択肢5選

- 【家族構成別】家具処分の最適解!子どもの成長、ライフスタイルの変化に対応

- 【費用を抑える裏ワザ】リサイクルショップvsフリマvs不用品回収…徹底比較&高く売るコツ

- 【体験談】こんなはずじゃ…!家具処分で失敗しないための5つの注意点

- 【スピード解決】時間がない人必見!引越し直前でも間に合う家具処分方法

- 【知って得する】自治体の粗大ゴミ回収をフル活用!申し込み手順&注意点を解説

- 【意外な盲点】引越し業者に家具処分を依頼するメリット・デメリット&料金相場

- 【環境にもお財布にも優しい】家具を寄付・リサイクルする方法&おすすめ団体リスト

- 【大型家具も安心】安全&確実に家具を運び出すための3つのステップ

- 【Q&A】家具処分に関するよくある疑問を解決!専門家がアドバイス

- まとめ

引越し前に必見!家具処分の【完全ガイド】費用・手間・時間を徹底比較

引越し前の家具処分、何から手をつければいいか分からない…と途方に暮れていませんか?

ご安心ください!

この章では、家具処分のあらゆる方法を徹底比較。

費用、手間、時間、それぞれのメリット・デメリットを詳しく解説します。

あなたに最適な処分方法が、きっと見つかります!

家具処分、いつから始める?引越し準備のタイムスケジュール

引越しが決まったら、家具の処分はいつから始めるのが良いのでしょうか。理想は、引越しの1ヶ月~2ヶ月前です。特に大型家具の場合は、リサイクルショップへの査定依頼、フリマアプリへの出品、粗大ゴミの収集予約など、予想以上に時間がかかる場合があります。

早めに計画を立て、余裕を持って進めることが大切です。

具体的なスケジュールとしては、まず引越しの1ヶ月半前までに、処分する家具をリストアップします。

次に、リサイクルショップへの査定依頼やフリマアプリへの出品を行い、引越しの2週間前までに粗大ゴミの収集予約を済ませるのが理想的です。

ただし、これはあくまで目安です。引越しの規模や、処分する家具の量によって調整してください。特に、繁忙期(3月~4月)は、不用品回収業者やリサイクルショップの予約が取りにくくなるため、注意が必要です。早めの行動が、スムーズな引越しへの第一歩となります。

【一覧表で比較】あなたに最適な処分方法は?費用・手間・メリット・デメリット

家具の処分方法は一つではありません。

自治体の粗大ゴミ回収、リサイクルショップへの売却、フリマアプリの利用、不用品回収業者への依頼など、様々な選択肢があります。それぞれに費用、手間、メリット、デメリットがあるため、ご自身の状況に合わせて最適な方法を選ぶことが重要です。

例えば、費用を抑えたい場合は自治体の粗大ゴミ回収が、手間をかけたくない場合は不用品回収業者がおすすめです。状態の良い家具であれば、リサイクルショップやフリマアプリで売却できる可能性もあります。

本記事では、各処分方法の費用相場、手続きの手間、メリット・デメリットを一覧表で分かりやすく比較します。一覧表を参考に、ご自身にぴったりの処分方法を見つけてください。なお、意外と知られていないのが、家電量販店での家具引き取りサービスです。新しい家具の購入時に古い家具を引き取ってもらえる場合があるので、確認してみると良いでしょう。

家具の処分方法比較一覧表

| 処分方法 | 費用相場 | 手続きの手間 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| 自治体の粗大ゴミ回収 | 数百円~数千円(自治体、品目による) | 申し込み、指定場所への搬出が必要 | 費用が比較的安い | 収集日が決まっている、自分で搬出する必要がある、状態が悪くても費用がかかる |

| リサイクルショップへ売却 | 無料~(買取価格がつく場合も) | 店舗への持ち込み、または出張査定の依頼 | 状態が良ければ現金化できる可能性がある、手間が比較的少ない | 買取価格がつかない場合がある、大型家具は持ち込みが大変、出張査定に対応していない場合がある |

| フリマアプリ・ネットオークション | 無料~(販売手数料、送料がかかる場合あり) | 出品手続き、写真撮影、商品説明作成、梱包、発送 | 自分で価格を設定できる、リサイクルショップで値段がつかないものでも売れる可能性がある | 売れるまでに時間がかかる場合がある、梱包・発送の手間がかかる、購入者とのやり取りが必要、トラブルのリスクがある |

| 不用品回収業者へ依頼 | 数千円~数万円(業者、量による) | 見積もり依頼、日程調整 | 自分で搬出する必要がない、日時指定が可能、他の不用品もまとめて処分できる | 費用が他の方法に比べて高い、悪質な業者に注意が必要 |

| 家電量販店での引き取り | 無料~数千円(購入する家具の価格、種類による) | 新しい家具の購入時に申し込み | 新しい家具の購入と同時に処分できる、搬出・搬入を同時に行ってくれる場合がある | 引き取り対象外の家具がある、新しい家具の購入が前提、引き取りのみは対応していない場合が多い |

| 引っ越し業者へ依頼 | 無料~(引っ越し料金に含まれる場合あり) | 引っ越し時に依頼 | 引っ越しの際に同時に処分できる | 引っ越しを伴わない場合は利用できない、別途料金がかかる場合がある |

| 寄付 | 無料(送料がかかる場合あり) | 団体への連絡、梱包、発送 | 社会貢献になる、費用がかからない場合がある | 受け入れ条件がある、自分で梱包・発送する必要がある |

- 費用相場

- あくまで目安です。地域、業者、家具の種類や大きさ、状態によって大きく変動します。

- 手続きの手間

- ご自身でどの程度の手間をかけられるかによって、最適な方法は異なります。

- 悪質な不用品回収業者

- 無料回収を謳いながら高額請求をする業者も存在します。必ず事前に見積もりを取り、複数の業者を比較しましょう。

- 自治体のルール

- 粗大ゴミの出し方、収集日などは自治体によって異なります。必ず事前に確認しましょう。

- 家電量販店、引っ越し業者

- 引き取りサービスがない場合や条件がある場合があるので事前に確認しましょう。

上記の一覧表を参考に、ご自身の状況(家具の状態、予算、手間など)に合わせて最適な処分方法を選択してください。

【タイプ別診断】性格や状況から最適な処分方法を提案

家具の処分方法は、費用や手間だけでなく、あなたの性格や状況によっても最適なものが異なります。

「とにかく手間をかけたくない」

「少しでも高く売りたい」

「環境に配慮したい」

など、何を重視するかで選ぶべき方法は変わってきます。

本記事では、簡単な質問に答えるだけで、あなたにぴったりの処分方法が分かるタイプ別診断をご用意しました。

例えば、「時間に余裕がある」「DIYが好き」という方は、フリマアプリでの出品が向いているかもしれません。

「面倒な手続きは苦手」「すぐに処分したい」という方は、不用品回収業者がおすすめです。

また、意外と盲点なのが、「引っ越し難民」にならないための準備です。

特に、単身赴任が終わって自宅に戻る場合など、家具の移動と保管場所の確保が課題になることがあります。一時的に家具を預けられるトランクルームの利用も検討しましょう。

見落としがちな注意点!家具のサイズ、素材、状態を事前にチェック

家具を処分する前に、必ずサイズ、素材、状態をチェックしましょう。これらを見落とすと、スムーズに処分できない可能性があります。

まず、サイズは、メジャーを使って正確に測りましょう。特に、大型家具の場合は、搬出経路(ドア、廊下、階段など)を通れるかどうかも確認が必要です。

次に、素材を確認します。木製、金属製、プラスチック製など、素材によって処分方法が異なる場合があります。自治体の粗大ゴミ回収では、素材ごとに分別が必要な場合もありますので注意してください。 そして、状態の確認も重要です。汚れや傷の程度によっては、リサイクルショップで買い取ってもらえないこともあります。事前に確認し、必要であれば清掃や修理をしておくと、査定額がアップする可能性があります。

意外と見落としがちなのが、「分解できるかどうか」です。分解できる家具は、運搬が楽になり、処分費用を抑えられる場合がありますので確認しておきましょう。

忘れがちな手続き:賃貸物件の原状回復と家具処分

賃貸物件から引越しをする場合、忘れてはならないのが原状回復義務です。入居時に設置されていた家具以外は、原則として退去時に全て撤去しなければなりません。

家具の処分を忘れてしまうと、退去時に追加費用を請求される可能性があります。必ず、引越し前に不要な家具を処分するようにしましょう。

また、壁や床に傷をつけてしまった場合も、原状回復の対象となります。大型家具を運び出す際は、養生シートなどを使って、壁や床を保護することを忘れないでください。

さらに、注意が必要なのは、備え付けの家具と、自分で購入した家具の区別です。入居時にあった家具を誤って処分してしまうと、弁償しなければならない場合もあります。契約書をよく確認し、不明な点は管理会社や大家さんに問い合わせましょう。備え付け家具に自分で手を加えた場合(塗装、改造など)は、元の状態に戻す必要があるのかも確認が必要です。

まだ使えるのに…はNG!「もったいない」を解消する家具処分の賢い選択肢5選

「まだ使える家具を捨てるのは、心が痛むし、もったいない…」そんなあなたへ。

この章では、「捨てる」以外の賢い選択肢を5つご紹介!

リサイクル、リユース、寄付…地球にもお財布にも優しい方法で、大切な家具を新しい持ち主へとつなぎましょう。

「捨てる」以外の選択肢!リユース・リサイクルの基礎知識

まだ使える家具を捨てるのは、資源の無駄遣いであり、環境にも良くありません。「捨てる」以外にも、リユース(再利用)やリサイクル(再資源化)という選択肢があります。

リユースとは、形を変えずにそのまま再利用することです。リサイクルショップやフリマアプリで売ったり、知人に譲ったりすることがこれにあたります。

一方、リサイクルとは、形を変えて新しい製品の原料として再利用することです。例えば、木製家具をチップ状にして、パーティクルボードの原料にするなどが挙げられます。

リユース・リサイクルには、ゴミを減らし、資源を有効活用できるというメリットがあります。また、不用品を売却すれば、臨時収入を得られる可能性もあります。さらに、誰かに使ってもらうことで、モノへの愛着や「もったいない」という気持ちを満たすことにも繋がります。

近年注目されているのが、「アップサイクル」です。これは、不要になったものにデザインやアイデアを加えて、より価値の高いものに生まれ変わらせることを指します。古着をリメイクしたり、廃材で家具を作ったりするのもアップサイクルの一例です。

リサイクルショップで高く売る!査定アップのポイントと注意点

リサイクルショップで家具を高く売るためには、いくつかのポイントがあります。まず、できるだけ綺麗に掃除をしましょう。汚れやホコリを落とすだけで、査定額がアップすることがあります。次に、付属品や取扱説明書を揃えておきましょう。これらが揃っていると、査定の際にプラス評価となります。

また、複数のリサイクルショップに査定を依頼することも重要です。お店によって査定基準や買取価格が異なるため、比較検討することで、より高く買い取ってもらえる可能性があります。

さらに、ブランド家具やデザイナーズ家具の場合は、その価値を理解している専門店に査定を依頼するのがおすすめです。一般的なリサイクルショップでは、価値が見過ごされてしまう可能性があるからです。

意外と知られていないのが、「出張買取」の活用です。大型家具や大量の家具を売りたい場合は、自宅まで査定に来てもらえる出張買取が便利です。ただし、出張費用がかかる場合や、買取価格が安くなる場合もあるので、事前に確認が必要です。

フリマアプリ・ネットオークション活用術!出品から発送までの完全マニュアル

フリマアプリやネットオークションは、自分で価格を設定できるのが魅力です。

リサイクルショップでは買い取ってもらえなかった家具でも、思わぬ高値で売れる可能性があります。 出品する際は、商品の状態がよく分かるように、様々な角度から写真を撮りましょう。傷や汚れがある場合は、隠さずに正直に記載することが大切です。また、商品の説明文には、サイズ、素材、購入時期、使用状況などを詳しく記載しましょう。

発送の際は、家具が傷つかないように、しっかりと梱包する必要があります。大型家具の場合は、分解して梱包すると、送料を抑えられる場合があります。 近年では、「梱包・発送たのメル便」のような、梱包から発送までを代行してくれるサービスもあります。大型家具の扱いに慣れていない方や、時間がない方におすすめです。ただし、利用料金がかかるので、注意が必要です。

意外な選択肢!家具を寄付して社会貢献する方法

まだ使える家具を、必要としている人に譲る「寄付」という選択肢もあります。寄付は、社会貢献につながるだけでなく、税金控除の対象となる場合もあります。 家具を寄付できる団体は、NPO法人、社会福祉協議会、リサイクルショップなど様々です。

インターネットで検索すれば、お住まいの地域で活動している団体を見つけることができます。 寄付する前に、必ず団体のホームページなどで、寄付できる家具の種類や状態、受け入れ方法などを確認しましょう。団体によっては、特定の種類の家具しか受け入れていなかったり、事前に予約が必要だったりする場合があります。

意外な寄付先としては、発展途上国への支援団体があります。日本では不要になった家具でも、海外では必要とされている場合があります。国際協力に関心のある方は、検討してみてはいかがでしょうか。

手間なし&お得!家具のサブスクリプションサービスという選択肢

近年、家具のサブスクリプションサービス(定額利用サービス)が注目されています。これは、月額料金を支払うことで、一定期間家具をレンタルできるサービスです。 サブスクリプションサービスのメリットは、初期費用を抑えられること、処分の手間がかからないこと、ライフスタイルの変化に合わせて家具を交換できることです。

デメリットとしては、長期間利用すると、購入するよりも割高になる場合があること、解約時に違約金が発生する場合があることなどが挙げられます。

利用する際は、料金プラン、利用期間、解約条件などをよく確認しましょう。 最近では、家具のサブスクリプションサービスと、不用品回収サービスを組み合わせたサービスも登場しています。

引越しや模様替えの際に、不要になった家具を回収してもらい、新しい家具をレンタルできるため、手間を大幅に省くことができます。

地域限定!ジモティーなど、ご近所ネットワークを活用

「ジモティー」などの地域密着型の情報サイトやアプリを活用するのも、家具を処分する一つの方法です。これらのサービスは、近隣住民同士で不用品の譲り合いや売買ができるのが特徴です。

メリットは、送料がかからないこと、直接会って取引できるため安心感があることです。また、リサイクルショップやフリマアプリでは扱いにくい大型家具や、状態の良くない家具でも、引き取り手が見つかる可能性があります。

利用する際は、個人情報やプライバシーの保護に注意しましょう。取引相手との連絡は、サイト内のメッセージ機能を利用し、住所や電話番号などの個人情報は、必要最低限にとどめるようにします。

最近では、自治体が運営する不用品交換情報サイトもあります。公共のサービスなので、安心して利用できるのがメリットです。お住まいの自治体のホームページをチェックしてみましょう。

【家族構成別】家具処分の最適解!子どもの成長、ライフスタイルの変化に対応

子供の成長や家族構成の変化に合わせて、必要な家具も変わるもの。

この章では、家族構成別に最適な家具処分の方法を徹底解説!

子供部屋の家具、学習机、ダイニングテーブル…それぞれの処分ポイントや注意点、買い替えのタイミングまで、詳しくご紹介します。

【乳幼児~小学校低学年】安全第一!子供部屋の家具処分のポイント

乳幼児から小学校低学年のお子さんがいる家庭では、子供部屋の家具を処分する際、安全面への配慮が最も重要です。

まず、角が丸い家具や、柔らかい素材の家具を選ぶようにしましょう。

転倒防止対策として、家具を壁に固定することも大切です。

不要になったベビーベッドや子供用タンスなどは、リサイクルショップやフリマアプリで売却できる可能性があります。しかし、安全基準を満たしていない古い製品は、買取を拒否される場合もあります。その場合は、自治体の粗大ゴミ回収などを利用して、適切に処分しましょう。

また、おもちゃの収納ボックスなども、定期的に見直す必要があります。子供の成長に合わせて、サイズや収納方法を工夫しましょう。

意外と盲点なのが、「シール」や「落書き」です。これらは、綺麗に剥がしたり消したりしてからでないと、リサイクルショップで買い取ってもらえないことがあります。

【小学校高学年~中学生】学習机はどうする?買い替え・処分のタイミング

小学校高学年から中学生になると、学習机の買い替えや処分を検討する時期になります。

学習机は、子供の成長に合わせて、適切なサイズのものを選ぶことが大切です。小さすぎる机は、姿勢が悪くなる原因にもなります。

買い替えのタイミングとしては、子供の身長が150cmを超える頃が目安です。また、収納スペースが足りなくなってきた場合も、買い替えを検討する時期と言えるでしょう。 不要になった学習机は、リサイクルショップやフリマアプリで売却できる可能性があります。しかし、状態が悪い場合は、買取を拒否されることもあります。その場合は、自治体の粗大ゴミ回収などを利用しましょう。

最近では、リビング学習をする子供も増えています。リビング学習の場合は、リビングに置いても違和感のない、シンプルなデザインの学習机を選ぶのがおすすめです。

意外と知られていないのが、学習机の「リメイク」です。天板を交換したり、脚を付け替えたりすることで、大人になっても使えるデスクに生まれ変わらせることができます。

【高校生~大学生】一人暮らし準備!実家の家具、どうする?

高校生や大学生が一人暮らしを始める場合、実家の家具をどうするか、という問題が出てきます。 まず、一人暮らしの部屋のサイズを測り、必要な家具をリストアップしましょう。実家の家具が全て使えるとは限りません。 実家で使っていた家具をそのまま使う場合は、引越し業者に運搬を依頼するのが一般的です。しかし、大型家具の場合は、別途料金がかかる場合があるので、事前に確認が必要です。

不要になった家具は、リサイクルショップやフリマアプリで売却したり、自治体の粗大ゴミ回収を利用したりして処分しましょう。

最近では、家具付きの賃貸物件も増えています。家具付き物件を選べば、家具を揃える手間や費用を省くことができます。

意外と盲点なのが、「家電リサイクル法」の対象となる家電製品(テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン)の処分です。これらは、粗大ゴミとして出すことはできません。家電量販店や不用品回収業者に依頼して、適切に処分する必要があります。

家具家電付レオパレス公式サイト▶▶ひとり暮らしを始めるならレオパレス21

【夫婦2人暮らし】大型家具からコンパクト家具へ!ダウンサイジングのコツ

子供が独立したり、定年退職を迎えたりして、夫婦2人暮らしになる場合、大型家具からコンパクト家具への買い替えを検討する時期になります。

まず、現在のライフスタイルを見直し、本当に必要な家具は何かを考えましょう。不要な家具を処分することで、部屋が広くなり、掃除も楽になります。

コンパクト家具を選ぶ際は、収納力のあるものを選ぶのがおすすめです。例えば、ソファベッドや、収納付きのベンチなどがあります。

また、壁面収納を活用するのも良い方法です。壁面収納は、床面積を有効活用できるため、部屋を広く見せる効果があります。

意外と知られていないのが、「家具の配置換え」の効果です。家具の配置を変えるだけで、部屋の雰囲気がガラリと変わり、新鮮な気分で暮らせるようになります。

【高齢者のいる家庭】バリアフリー化に伴う家具処分の注意点

高齢者のいる家庭では、バリアフリー化に伴い、家具の処分が必要になる場合があります。 まず、段差をなくし、手すりを設置するなど、安全な住環境を整えましょう。その際、邪魔になる家具は、思い切って処分することが大切です。

また、車椅子を使用する場合は、家具の配置にも注意が必要です。車椅子が通れるスペースを確保し、家具の角にはクッション材などを取り付けて、安全対策をしましょう。

不要になった家具は、リサイクルショップやフリマアプリで売却できる可能性があります。しかし、高齢者にとっては、これらの手続きが負担になることもあります。その場合は、家族や親族、地域のボランティア団体などに相談してみましょう。

最近では、高齢者向けの不用品回収サービスも増えています。これらのサービスを利用すれば、手間をかけずに家具を処分できます。 意外と盲点なのが、思い出の品々の整理です。長年使ってきた家具には、思い出が詰まっているものです。無理に処分せず、写真に撮って残したり、小さくリメイクしたりするのも良い方法です。

ペットとの暮らしに合わせた家具の選び方・処分の仕方

ペットと暮らしている場合、家具の選び方や処分方法にも注意が必要です。

まず、ペットが安全に過ごせるように、家具の素材や構造に気を配りましょう。例えば、猫は爪とぎをする習性があるため、爪とぎに強い素材のソファを選ぶのがおすすめです。犬の場合は、滑りにくい床材を選ぶことが大切です。

また、ペットの毛や汚れがつきにくい素材を選ぶことも重要です。掃除がしやすいように、カバーを取り外して洗えるタイプのソファや、防水加工が施された家具を選ぶと良いでしょう。

不要になったペット用家具は、リサイクルショップやフリマアプリで売却できる可能性があります。しかし、ペットの匂いや汚れがひどい場合は、買取を拒否されることもあります。

最近では、ペット共生型住宅向けの家具も増えています。ペットとの暮らしをより快適にするために、これらの家具を検討してみるのも良いでしょう。

意外と知られていないのが、ペット用品専門のリサイクルショップです。ペット用品に特化しているため、一般的なリサイクルショップよりも高く買い取ってもらえる可能性があります。

【費用を抑える裏ワザ】リサイクルショップvsフリマvs不用品回収…徹底比較&高く売るコツ

家具の処分費用、できるだけ安く抑えたい…!

この章では、リサイクルショップ、フリマアプリ、不用品回収業者を徹底比較。

それぞれのメリット・デメリット、費用相場、そして、高く売るための裏ワザまで、詳しく解説します。賢く処分して、新生活の資金に!

徹底比較!各サービスのメリット・デメリット・費用相場

家具の処分方法として、リサイクルショップ、フリマアプリ、不用品回収業者が代表的です。それぞれにメリット・デメリット、費用相場が異なりますので、状況に合わせて使い分けることが重要です。

| 処分方法 | メリット | デメリット | 費用相場 |

|---|---|---|---|

| リサイクルショップ | 手軽に売却できる、即金性がある | 買取価格が低い場合がある、大型家具は持ち込みが大変 | 無料~数千円(買取の場合は収入になる) |

| フリマアプリ | 自分で価格を設定できる、リサイクルショップで売れないものでも売れる可能性がある | 手間がかかる、売れるまで時間がかかる場合がある、個人間取引のリスクがある | 販売価格の数%~数十%(手数料、送料) |

| 不用品回収業者 | 運び出しから全て任せられる、希望の日時に回収してもらえる | 費用が比較的高め、悪徳業者に注意が必要 | 数千円~数万円(家具の量、種類による) |

| その他(自治体など) | 費用が安い。場合によっては無料になる。 | 回収日が決まっている。収集場所まで運ぶ必要がある | 数百円〜数千円程度 |

費用を最も抑えたい場合は自治体の粗大ごみ回収、次にリサイクルショップ、手軽さなら、不用品回収業者、高値で売りたい場合は、フリマアプリがおすすめです。ご自身の状況に合わせて最適な方法を選択しましょう。

公式サイト▶▶お引越しで整理したいモノの買い取りならバイセル

【リサイクルショップ】査定額アップの交渉術&複数店舗比較の重要性

リサイクルショップで家具を高く売るためには、いくつかのコツがあります。まず、複数の店舗で査定を受けることが重要です。店舗によって査定基準や在庫状況が異なるため、買取価格に差が出ることがあります。

査定前には、家具を綺麗に掃除し、付属品や説明書を揃えておきましょう。見た目の印象が良いと、査定額がアップする可能性があります。また、ブランド家具やデザイナーズ家具の場合は、その価値をアピールすることも大切です。

交渉の際には、他の店舗の査定額を提示したり、「もう少し高く買い取ってもらえませんか?」と率直に伝えたりするのも有効です。

ただし、強引な交渉は逆効果になることもあるので、注意が必要です。 意外と知られていないのが、「まとめ売り」です。複数の家具をまとめて売ることで、査定額がアップすることがあります。

【フリマアプリ】写真の撮り方、説明文の書き方で差をつける!

フリマアプリで家具を売る場合、写真と説明文が非常に重要です。 写真は、明るい場所で、様々な角度から撮影しましょう。全体像だけでなく、細部の写真も掲載すると、商品の状態がより正確に伝わります。傷や汚れがある場合は、隠さずに正直に撮影し、説明文にも記載しましょう。

説明文には、商品のサイズ、素材、色、ブランド、購入時期、使用状況などを詳しく記載します。また、「〇〇な方におすすめ」「〇〇なインテリアに合う」など、具体的な使用シーンを提案するのも効果的です。

さらに、質問には迅速かつ丁寧に回答することも大切です。信頼できる出品者だと思ってもらうことが、購入につながります。 意外と見落としがちなのが、「ハッシュタグ」の活用です。関連性の高いハッシュタグを複数つけることで、より多くの人の目に触れる機会を増やせます。

【不用品回収】悪徳業者を見抜くポイント&優良業者の選び方

不用品回収業者の中には、不当に高額な料金を請求したり、回収した家具を不法投棄したりする悪徳業者も存在します。 悪徳業者を見抜くためには、まず、複数の業者から見積もりを取りましょう。

料金体系が明確で、追加料金が発生する場合は、事前に説明がある業者を選ぶことが大切です。 また、業者のホームページや口コミサイトで、評判を確認することも重要です。

さらに、「一般廃棄物収集運搬業許可」や「古物商許可」などの許可証を持っているかどうかも確認しましょう。これらの許可証は、自治体から許可を得て営業している証です。 意外と知られていないのが、「クーリングオフ制度」です。

不用品回収を依頼した後でも、一定期間内であれば、無条件で契約を解除できます。

【裏ワザ】自治体の粗大ゴミ回収を無料で利用する方法

多くの自治体では、粗大ゴミの回収を有料で行っていますが、実は無料で利用できる方法もあります。

一つは、自治体が指定する処理施設に自分で持ち込む方法です。この場合、運搬の手間はかかりますが、処理手数料が無料になることがあります。

もう一つは、自治体が実施しているリサイクル事業を利用する方法です。例えば、まだ使える家具を無料で引き取り、修理・再生して販売する事業などがあります。

また、一部の自治体では、特定の条件を満たす世帯(高齢者世帯、障害者世帯など)に対して、粗大ゴミの収集を無料で行っている場合があります。

これらの情報は、自治体のホームページや広報誌に掲載されています。お住まいの自治体の情報を確認してみましょう。

【合わせ技】複数の方法を組み合わせて、さらにお得に処分!

家具の処分は、一つの方法にこだわる必要はありません。複数の方法を組み合わせることで、よりお得に、効率的に処分できる場合があります。

例えば、リサイクルショップで売れなかった家具をフリマアプリに出品したり、フリマアプリで売れ残ったものを自治体の粗大ゴミ回収に出したりするなど、状況に応じて使い分けるのがおすすめです。 また、不用品回収業者に依頼する際も、価値のある家具はリサイクルショップに売却し、残りをまとめて回収してもらうことで、費用を抑えられます。

さらに、引越し業者によっては、不用品買取サービスを行っている場合があります。引越しと同時に家具を処分できるので、手間を省きたい方におすすめです。

複数の方法を比較検討し、賢く組み合わせることで、最もお得な処分方法を見つけましょう。

【体験談】こんなはずじゃ…!家具処分で失敗しないための5つの注意点

家具処分って、意外と落とし穴が多いんです…。

この章では、実際にあった家具処分の失敗談をご紹介!

リサイクルショップで買取不可だった

フリマアプリでトラブルに…など、

リアルな体験談から、失敗しないための5つの注意点を学びましょう。

【失敗談1】リサイクルショップで買取不可!二度手間になった…

「状態が良いと思っていた家具が、リサイクルショップで買取不可になり、持ち帰る羽目になった…」という失敗談はよくあります。これは、事前の確認不足が原因であることが多いです。

リサイクルショップでは、家具の状態だけでなく、年式、ブランド、需要なども査定の対象となります。例えば、製造から5年以上経過している家具は、買取価格が大幅に下がるか、買取不可になることがあります。

また、ノーブランドの家具や、デザインが古すぎる家具も、買取を拒否される場合があります。 このような事態を避けるためには、事前にリサイクルショップのホームページで買取基準を確認したり、電話やメールで問い合わせたりすることが大切です。

また、複数の店舗に査定を依頼し、比較検討することもおすすめです。

意外と見落としがちなのが、「匂い」です。ペットやタバコの匂いが染み付いている家具は、買取不可になることがあります。消臭対策をしっかり行いましょう。

【失敗談2】フリマアプリでトラブル発生!購入者とのやり取りが大変…

「フリマアプリで家具が売れたものの、購入者とのやり取りでトラブルになり、精神的に疲弊した…」というケースも少なくありません。

よくあるトラブルとしては、「写真と実物の状態が違う」「サイズが合わない」「配送中に破損した」などがあります。これらのトラブルを避けるためには、商品の状態を正確に伝え、詳細な写真を掲載することが重要です。

また、サイズや重量を明記し、購入者に確認を促すことも大切です。 さらに、梱包は丁寧に行い、配送中の破損を防ぐようにしましょう。大型家具の場合は、分解して梱包したり、「梱包・発送たのメル便」などのサービスを利用したりするのもおすすめです。

意外と盲点なのが、「言葉遣い」です。丁寧な言葉遣いを心がけ、誠実な対応をすることで、トラブルを未然に防げる場合があります。

【失敗談3】不用品回収業者に高額請求された!

「無料見積もりと言われて依頼したのに、作業後に高額な料金を請求された…」という、不用品回収業者とのトラブルも後を絶ちません。

このようなトラブルを避けるためには、必ず複数の業者から見積もりを取り、料金体系やサービス内容を比較検討することが重要です。見積もりは無料で行ってくれる業者がほとんどですが、念のため確認しましょう。

また、見積書に記載されていない追加料金が発生しないか、事前に確認することも大切です。 さらに、業者のホームページや口コミサイトで評判を確認したり、「一般廃棄物収集運搬業許可」や「古物商許可」などの許可証を持っているか確認したりすることも、悪徳業者を見抜くポイントです。

意外と知られていないのが、「契約書」の重要性です。作業内容、料金、支払い方法などを明記した契約書を作成してもらい、必ず控えを受け取りましょう。

【失敗談4】自治体の粗大ゴミ回収に出しそびれた!

「自治体の粗大ゴミ回収の申し込みを忘れていて、引越しまでに間に合わなかった…」という失敗談もよくあります。 自治体の粗大ゴミ回収は、申し込みから回収まで数日~数週間かかる場合があります。

特に、引越しシーズン(3月~4月)は、予約が集中し、希望日に回収してもらえないこともあります。 このような事態を避けるためには、引越しが決まったら、早めに自治体のホームページなどで回収ルールを確認し、申し込み手続きを行いましょう。

また、粗大ゴミの収集日は、地域によって異なります。収集日を勘違いして、出しそびれてしまうケースもあるので、注意が必要です。

意外と盲点なのが、「収集シールの購入場所」です。収集シールは、コンビニエンスストアやスーパーマーケットなどで購入できますが、事前に購入場所を確認しておきましょう。

【失敗談5】自分で運んで大怪我!

「大型家具を自分で運ぼうとして、腰を痛めてしまった…」「階段から落ちて、大怪我をした…」など、家具の運搬中に怪我をするケースも少なくありません。

大型家具の運搬は、見た目以上に重労働です。無理をせず、2人以上で作業するようにしましょう。また、正しい姿勢で持ち上げ、腰に負担をかけないように注意が必要です。

階段や狭い通路を通る場合は、特に慎重に作業しましょう。家具をぶつけて壁や床を傷つけないように、養生シートなどで保護することも大切です。

もし、自分での運搬が難しい場合は、無理をせず、プロの業者に依頼しましょう。

意外と知られていないのが、「家具の滑り止めシート」の活用です。家具の下に敷くことで、床との摩擦を減らし、スムーズに移動させることができます。

専門家が語る!失敗しないための対策と心構え

家具処分で失敗しないためには、事前の情報収集と計画が何よりも大切です。

まず、複数の処分方法を比較検討し、自分に合った方法を選びましょう。費用、手間、時間、環境への配慮など、何を重視するかによって、最適な方法は異なります。

次に、選んだ処分方法について、具体的な手順や注意点を確認しましょう。リサイクルショップであれば買取基準、フリマアプリであれば出品ルール、不用品回収業者であれば料金体系など、事前に確認しておくべきことはたくさんあります。

そして、何よりも大切なのは、「無理をしない」ことです。大型家具の運搬や、慣れない作業は、怪我やトラブルの原因になります。自分だけで難しい場合は、家族や友人、プロの業者に頼ることも検討しましょう。

家具の処分は、大変な作業ですが、計画的に進めれば、必ずスムーズに終わらせることができます。この記事を参考に、失敗のない家具処分を実現してください。

【スピード解決】時間がない人必見!引越し直前でも間に合う家具処分方法

「引越しまで時間がない!でも、家具を処分しないと…!」そんなピンチのあなたへ。

この章では、引越し直前でも間に合う、スピード重視の家具処分方法をご紹介!

即日対応可能な業者、ネットで簡単申し込みできるサービスなど、時間がない人必見の情報満載です。

【即日対応】不用品回収業者の選び方&注意点

引越し直前で時間がない場合、不用品回収業者は強い味方です。多くの業者が即日対応可能で、電話一本で自宅まで駆けつけてくれます。しかし、業者選びは慎重に行う必要があります。

まず、複数の業者から見積もりを取り、料金やサービス内容を比較しましょう。見積もりは無料で行ってくれる業者がほとんどです。しかし、念のため確認することをおすすめします。料金体系が明確で、追加料金が発生する場合は事前に説明がある業者を選びましょう。

また、業者のホームページや口コミサイトで評判を確認することも重要です。「一般廃棄物収集運搬業許可」や「古物商許可」などの許可証を持っているかどうかも確認しましょう。これらの許可証は、自治体から許可を得て営業している証となります。

意外と知られていないのが、「損害賠償保険」の加入状況です。万が一、作業中に家財や建物が破損した場合に備え、保険に加入している業者を選ぶと安心です。

【24時間受付】ネットで簡単申し込み!おすすめサービス

最近では、24時間いつでもインターネットで申し込みができる不用品回収サービスが増えています。これらのサービスは、忙しくて電話をする時間がない方や、深夜にしか時間が取れない方に便利です。

多くのサービスでは、ウェブサイト上で必要事項を入力するだけで、簡単に見積もりを依頼できます。

また、LINEなどのチャットツールを使って、気軽に相談できるサービスもあります。

サービスを選ぶ際は、料金体系、対応エリア、回収品目などを比較検討しましょう。また、口コミサイトなどで評判を確認することも大切です。

意外と知られていないのが、「写真見積もり」です。スマートフォンのカメラで処分したい家具の写真を撮って送るだけで、簡単に見積もりを取ることができます。

【奥の手】引越し業者に全てお任せ!メリットとデメリット

引越し業者によっては、不用品回収サービスを提供している場合があります。引越しと同時に家具を処分できるため、手間を大幅に省くことができます。

メリットは、手続きが一括で済むこと、運び出しから処分まで全て任せられることです。また、引越し料金とセットで割引になる場合もあります。 デメリットは、不用品回収業者に依頼するよりも費用が高くなる可能性があること、リサイクルやリユースにつながらない場合があることです。 利用する際は、必ず見積もりを取り、料金やサービス内容を比較検討しましょう。

また、買取可能な家具がある場合は、買取サービスを利用できるかどうかも確認しましょう。 意外と知られていないのが、「オプション料金」です。階段料金や、特殊な作業が必要な場合の追加料金など、事前に確認しておく必要があります。

【最終手段】一時保管サービスの活用法

引越しまでに家具の処分が間に合わない場合、一時保管サービス(トランクルーム、コンテナボックスなど)を利用する方法があります。

一時保管サービスを利用すれば、引越し後にゆっくりと家具の処分方法を検討できます。また、新居のスペースが確保できるまで、家具を保管しておくことも可能です。

サービスを選ぶ際は、料金、保管期間、保管環境(温度、湿度、セキュリティなど)などを比較検討しましょう。 意外と知られていないのが、「短期利用割引」です。1週間や1ヶ月など、短期間の利用であれば、割引料金が適用される場合があります。 また、大型家具に対応しているか、出し入れが自由にできるかなども確認しましょう。

公式サイト▶▶指示するだけでトランクルームから荷物を配送できる宅トラ

時間がない中でも、焦らず冷静に判断するためのチェックリスト

時間がない中でも、焦らず冷静に家具の処分方法を判断するためのチェックリストをご用意しました。

- 処分する家具のリストアップ:

- 処分する家具の種類、数、サイズを把握する。

- リサイクルできそうな家具、粗大ゴミとして出す家具を分類する。

- 処分方法の候補:

- 不用品回収業者、自治体の粗大ゴミ回収、リサイクルショップ、フリマアプリなど、候補をリストアップする。

- 各処分方法の情報収集:

- 費用、手間、時間、メリット、デメリットを比較検討する。

- 業者に依頼する場合は、複数の業者から見積もりを取る。

- 業者選び(必要な場合)

- 料金体系、サービス内容、評判、許可証の有無などを確認する。

- 申し込み・手続き:

- 選んだ処分方法の手順に従って、申し込みや手続きを行う。

- 処分の実行

- 指定日時に、業者が来る、あるいは、自分で持ち込みなどをする

- 最終確認:

- 処分漏れがないか、部屋全体を確認する。

このチェックリストを活用して、時間がない中でも、最適な家具処分を実現してください。特に業者選びは重要です。トラブルに遭わないよう、慎重に業者を選定しましょう。

【知って得する】自治体の粗大ゴミ回収をフル活用!申し込み手順&注意点を解説

実は、自治体の粗大ゴミ回収って、とってもお得なんです!

この章では、自治体の粗大ゴミ回収をフル活用する方法を徹底解説。

申し込み手順、料金、分別方法、注意点…知って得する情報満載で、賢く、お得に家具を処分しましょう。

【自治体別】粗大ゴミ回収のルールを徹底解説(主要都市の例)

自治体の粗大ゴミ回収ルールは、地域によって大きく異なります。ここでは、主要都市(東京都23区、大阪市、名古屋市、福岡市など)を例に、ルールの違いを解説します。

- 東京都23区: 事前申し込み制、有料。粗大ゴミ処理券(シール)をコンビニやスーパーで購入し、家具に貼り付けて指定場所に出します。

- 大阪市: 事前申し込み制、有料。粗大ごみ収集受付センターに電話またはインターネットで申し込み、手数料券取扱店で手数料券を購入します。

- 名古屋市: 事前申し込み制、有料。インターネット受付または電話受付で申し込み、手数料納付券をスーパー、コンビニエンスストア、郵便局などで購入し、氏名または受付番号を記入して粗大ごみに貼り付けます。

- 福岡市: 事前申し込み制、有料。粗大ごみ受付センターに電話、インターネットまたはLINEで申し込みます。

多くの自治体では、粗大ゴミの定義を「一辺の長さが30cmを超えるもの」としていますが、自治体によっては50cmを超えるもの、あるいはそれ以下でも粗大ゴミとなる場合があります。

詳細は各自治体のWebサイトを確認しましょう。

また、家電リサイクル法の対象品目(テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン)やパソコンは、粗大ゴミとして出せない場合がほとんどです。

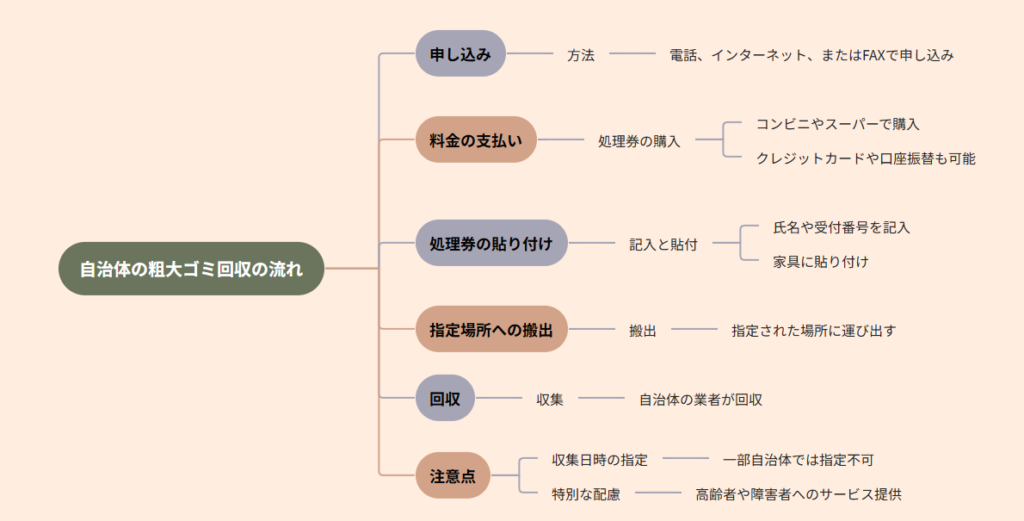

【図解】申し込みから回収までの流れを分かりやすく説明

自治体の粗大ゴミ回収は、一般的に以下の流れで進みます。

- 申し込み: 電話、インターネット、FAXなどで自治体の粗大ゴミ受付センターに申し込みます。

- 料金の支払い: コンビニエンスストアやスーパーマーケットなどで、粗大ゴミ処理券(シール)を購入します。自治体によっては、口座振替やクレジットカード払いも可能です。

- 処理券の貼り付け: 購入した粗大ゴミ処理券に、氏名や受付番号などを記入し、処分する家具に貼り付けます。

- 指定場所への搬出: 指定された日時・場所に、家具を運び出します。

- 回収: 自治体の収集業者が、家具を回収します。

自治体によっては、収集日時の指定ができない場合や、収集場所まで自分で運ぶ必要がある場合があります。

また、申し込みから回収まで数日~数週間かかる場合があるので、余裕を持って申し込みましょう。 あまり知られていませんが、一部の自治体では、粗大ゴミの持ち込みを受け付けている場合があります。自分で運搬する手間はかかりますが、処理手数料が無料になる、あるいは安くなることがあります。

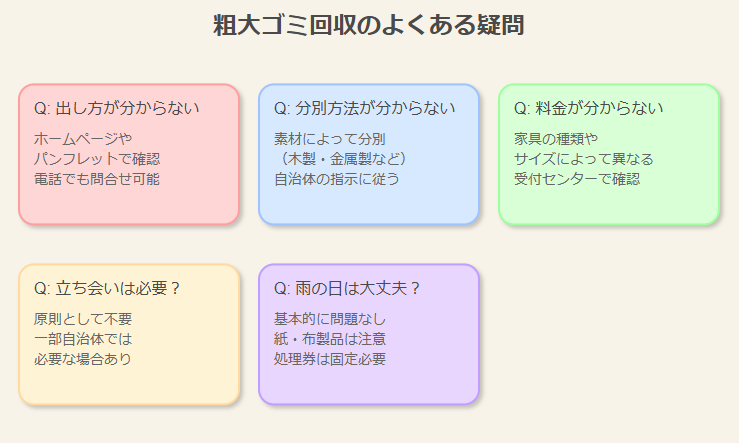

【注意点】出し方、分別方法、料金…よくある疑問を解決

自治体の粗大ゴミ回収を利用する際の、よくある疑問とその解決策をまとめました。

意外と知られていないのが、「粗大ゴミ処理券の払い戻し」です。引っ越しなどで不要になった場合は、払い戻しができる場合があります(ただし、手数料がかかる場合や、期限がある場合があります)。

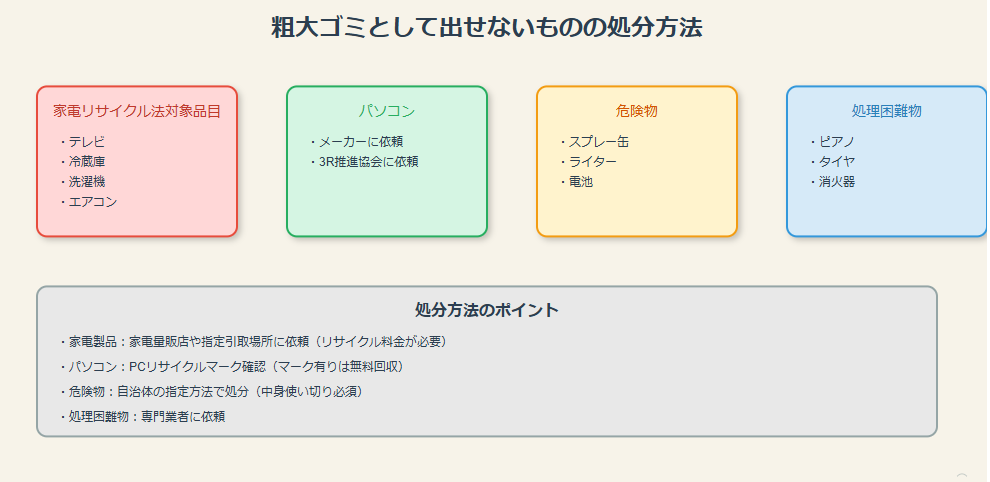

【裏ワザ】粗大ゴミとして出せないものを処分する方法

自治体の粗大ゴミ回収では、家電リサイクル法の対象品目(テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン)やパソコン、危険物、処理困難物などは回収できません。これらの品目を処分する方法は、以下の通りです。

- 家電リサイクル法対象品目: 家電量販店や指定引取場所に引き取りを依頼します。リサイクル料金と収集運搬料金が必要です。

- パソコン: メーカーまたはパソコン3R推進協会に回収を依頼します。

- 危険物(スプレー缶、ライター、電池など): 自治体の指定する方法で処分します。多くの場合、中身を使い切ってから、不燃ゴミや有害ゴミとして出します。

- 処理困難物(ピアノ、タイヤ、消火器など): 専門業者に引き取りを依頼します。

意外と知られていないのが、「小型家電リサイクル法」です。携帯電話やデジタルカメラなどの小型家電には、貴重な金属が含まれています。自治体によっては、回収ボックスを設置して、小型家電のリサイクルを行っています。

【便利ツール】自治体の粗大ゴミ回収アプリ活用術

最近では、多くの自治体が粗大ゴミ回収に関するスマートフォンアプリを提供しています。これらのアプリを活用すると、以下のようなメリットがあります。

- ゴミ出し日の通知

- アプリに登録しておけば、粗大ゴミの収集日を事前に知らせてくれます。出し忘れを防ぐことができます。

- 分別方法の検索

- 品名を入力するだけで、分別方法や出し方を簡単に検索できます。

- 申し込み手続き

- アプリから直接粗大ゴミ回収の申し込みができる場合があります。

- 情報配信

- 粗大ゴミ回収に関する最新情報や、イベント情報などを入手できます。

- チャットボット

- 24時間対応のチャットボットで、粗大ゴミに関する質問に答えてくれます。

これらのアプリは、無料で利用できるものがほとんどです。お住まいの自治体がアプリを提供しているかどうか、確認してみましょう。App StoreやGoogle Playで「自治体名 粗大ゴミ」などのキーワードで検索すると見つけられます。

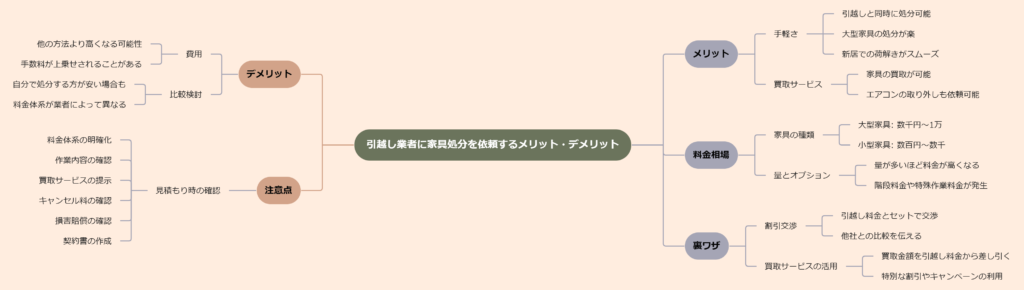

【意外な盲点】引越し業者に家具処分を依頼するメリット・デメリット&料金相場

引越し業者に家具の処分も頼めるの?

実は、それ、意外と盲点なんです。

この章では、引越し業者に家具処分を依頼するメリット・デメリット、料金相場を徹底解説。他の方法と比較して、本当に自分に合っているのか、しっかり見極めましょう。

【メリット】引越しと同時に処分できる手軽さ

引越し業者に家具処分を依頼する最大のメリットは、引越し作業と同時に不要な家具を処分できる手軽さです。自分でリサイクルショップを探したり、粗大ゴミの収集を申し込んだりする手間が省けます。

特に、大型家具や重い家具の処分は、自分で行うと大変な労力と時間がかかります。引越し業者に任せれば、搬出から運搬、処分まで全て行ってくれるため、非常に楽です。

また、引越し当日に不要な家具がなくなるため、新居での荷解きや整理がスムーズに進みます。時間や体力に余裕がない方、できるだけ手間を省きたい方にとっては、大きなメリットと言えるでしょう。 さらに、業者によっては、家具の買取サービスを行っている場合もあります。買取可能な家具があれば、引越し料金から差し引いてもらうことも可能です。

見落としがちな点として、エアコンの取り外し・処分を依頼できる業者もあります。専門知識が必要な作業を任せられるのは安心です。

【デメリット】費用が高くなる?他の方法と比較

引越し業者に家具処分を依頼するデメリットは、他の処分方法に比べて費用が高くなる可能性があることです。

引越し業者は、家具の処分を専門業者に委託する場合が多く、その分の手数料が上乗せされることがあります。また、リサイクルやリユースを目的としないため、自治体の粗大ゴミ回収やリサイクルショップの買取に比べて、費用が高くなる傾向があります。

費用を抑えたい場合は、自分でリサイクルショップに持ち込んだり、フリマアプリで売却したりする方がお得です。また、自治体の粗大ゴミ回収を利用するのも、費用を抑える方法の一つです。

しかしながら、時間や手間を考慮すると、必ずしも引越し業者への依頼が高いとは限りません。ご自身の状況に合わせて、費用対効果を比較検討することが大切です。

盲点としては、業者によって料金体系が大きく異なることです。基本料金に含まれるサービス内容、追加料金の有無などを、事前にしっかり確認しましょう。

【料金相場】家具の種類、量、オプション料金…徹底解説

引越し業者に家具処分を依頼する場合の料金相場は、家具の種類、量、そしてオプション料金によって大きく変動します。

例えば、タンスやベッドなどの大型家具は、1点あたり数千円~1万円程度が相場です。小型の家具であれば、数百円~数千円程度で済む場合もあります。 また、家具の量が多いほど、料金は高くなります。ただし、業者によっては、一定量までは定額料金で対応してくれる場合もあります。

オプション料金としては、階段料金、特殊作業料金(分解・組み立て、吊り上げ・吊り下げなど)、エアコンの取り外し・処分料金などがあります。これらの料金は、業者によって異なるため、見積もり時に必ず確認しましょう。

注意点としては、料金相場はあくまで目安であることです。実際の料金は、引越し業者や地域、時期によって異なるため、必ず複数の業者から見積もりを取り、比較検討しましょう。

意外と知られていないのが、「繁忙期料金」です。3月~4月の引越しシーズンは、料金が割高になる傾向があります。

【注意点】見積もり時の確認事項&トラブル回避策

引越し業者に家具処分を依頼する際は、トラブルを避けるため、見積もり時に以下の点を確認しましょう。

- 料金体系: 基本料金、追加料金(階段料金、特殊作業料金など)の内訳を明確にしてもらいましょう。

- 作業内容: どの家具を、どのように処分するのか、具体的な作業内容を確認しましょう。

- 買取サービス: 買取可能な家具がある場合、買取金額を提示してもらいましょう。

- キャンセル料: キャンセル料が発生する条件と金額を確認しましょう。

- 損害賠償: 万が一、家具や建物が破損した場合の補償について確認しましょう。

- 契約書: 見積もり内容を記載した契約書を作成してもらい、控えを受け取りましょう。

これらの確認事項を怠ると、後で追加料金を請求されたり、希望通りの処分をしてもらえなかったりする可能性があります。 盲点として、口頭での約束は避け、必ず書面で残すようにしましょう。

【裏ワザ】引越し料金とセットで割引交渉!

引越し業者に家具処分を依頼する際、引越し料金とセットで割引交渉をしてみましょう。

特に、大型家具や大量の家具を処分する場合は、割引交渉に応じてもらえる可能性があります。

「他の業者にも見積もりを依頼している」「不用品回収業者にも見積もりを依頼している」など、他社と比較検討していることを伝えるのも効果的です。

また、引越しシーズンを避ける、平日や時間指定なしのプランを選ぶなど、引越し料金自体を安く抑える工夫をすることも大切です。

さらに、不用品買取サービスを利用できる場合は、積極的に活用しましょう。買取金額が引越し料金から差し引かれ、結果的に費用を抑えられます。

意外と知られていないのが、「早期割引」です。引越しの数ヶ月前から予約することで、割引が適用される場合があります。早めに計画を立て、複数の業者を比較検討することが、費用を抑えるための鍵となります。

【環境にもお財布にも優しい】家具を寄付・リサイクルする方法&おすすめ団体リスト

まだ使える家具、捨てるのはちょっと…

そんなあなたにおすすめなのが、寄付やリサイクル。

この章では、家具を寄付・リサイクルする方法、おすすめの団体リストをご紹介!環境にもお財布にも優しい、心もスッキリする処分方法を選びましょう。

【寄付のメリット】社会貢献&税金控除

不要になった家具を寄付することには、多くのメリットがあります。

まず、まだ使えるものを有効活用することで、ごみの減量化に貢献できます。これは、環境保護の観点からも非常に重要なことです。

さらに、寄付した家具は、必要としている人々の元で役立てられます。国内の福祉施設や、発展途上国への支援など、さまざまな形で社会貢献につながります。誰かの役に立つという実感は、大きな喜びをもたらすでしょう。

また、特定の団体に寄付した場合、税金控除(寄付金控除)を受けられる場合があります。寄付金控除とは、寄付した金額に応じて、所得税や住民税が軽減される制度です。確定申告の際に手続きが必要ですので、寄付した団体から領収書を必ず受け取りましょう。

あまり知られていないメリットとして、企業の場合、「損金算入」が可能なケースがあります。これにより、法人税の節税に繋がる場合があります。

【注意点】寄付できる家具の条件、手続きの流れ

家具を寄付する際には、いくつかの注意点があります。まず、寄付できる家具の条件は、団体によって異なります。一般的に、清潔で破損がなく、まだ使える状態のものが対象となります。汚れや傷がひどいもの、壊れているもの、使用に耐えないものは、寄付できない場合がほとんどです。

また、事前に団体のホームページなどで、寄付できる家具の種類(ソファ、ベッド、タンスなど)やサイズ、素材などを確認しましょう。

手続きの流れとしては、まず寄付したい団体に連絡し、寄付の可否や方法を確認します。その後、団体が指定する方法で家具を送付または持ち込みます。団体によっては、自宅まで引き取りに来てくれる場合もあります。

意外と見落としがちなのが、「寄付できないもの」の存在です。例えば、スプリングマットレスは、多くの団体で受け入れが難しいとされています。事前にしっかり確認しましょう。

【全国対応】おすすめの寄付団体リスト(NPO、NGOなど)

家具の寄付を受け付けている団体は、全国に多数存在します。ここでは、全国対応しているおすすめの団体をいくつかご紹介します。

- 不用品回収&寄付【KIFUCOCO】

- 全国対応で幅広い品目を扱い、途上国支援も行っています。

- セカンドライフ

- 全国から寄付を受け付け、国内外でリユース・リサイクル活動を行っています。

- もったいないジャパン

- 国内外への寄付、リサイクル活動を行っています。

- グッドライフ

- 幅広い不用品を途上国へ送っています。

これらの団体は、ホームページで寄付の方法や条件を詳しく説明しています。寄付する前に、必ず確認しましょう。

注意点として、団体によって、寄付できる家具の種類や状態、送料の負担などが異なります。 ほとんどのWebサイトでは取り上げられていない情報として、企業向けの寄付プログラムを提供している団体もあります。オフィス家具の入れ替えなどの際に、検討してみると良いでしょう。

【地域別】地元のリサイクルショップ、支援団体を探す方法

全国対応の団体だけでなく、地域に密着したリサイクルショップや支援団体も、家具の寄付先として検討できます。 地元のリサイクルショップの中には、家具の買取だけでなく、寄付を受け付けているところもあります。持ち込みが難しい場合は、出張買取・回収サービスを利用できる場合もあります。

また、地域の社会福祉協議会やNPO法人なども、家具の寄付を募集していることがあります。これらの団体は、地域の福祉施設や、生活困窮者支援などに役立てています。

探し方としては、インターネット検索(「地域名 家具 寄付」など)、自治体のホームページ、広報誌、地域の情報誌などを活用しましょう。

あまり知られていない探し方として、地域の掲示板や、SNSの地域グループなどを活用する方法があります。

【注意喚起】寄付を装った悪徳業者に注意!

残念ながら、寄付を装って不用品をだまし取ろうとする悪徳業者も存在します。

これらの業者は、「無料で不用品を引き取ります」「寄付します」などと謳い、実際には不法投棄したり、転売したりすることがあります。

悪徳業者を見抜くためには、以下の点に注意しましょう。

- 団体名や連絡先が不明瞭

- ホームページやチラシに、団体名や連絡先がはっきり記載されていない場合は要注意です。

- 寄付金の使途が不明確

- 寄付金がどのように使われるのか、具体的な説明がない場合は注意が必要です。

- 強引な勧誘

- 電話や訪問で、しつこく寄付を迫ってくる場合は要注意です。

- 不自然な要求

- 高額な送料を請求されたり、個人情報をしつこく聞かれたりする場合は要注意です。

信頼できる団体かどうか、必ず事前に確認しましょう。不安な場合は、自治体や消費生活センターに相談することをおすすめします。また、寄付した後の活動報告などを公開しているかどうかも判断材料になります。

【大型家具も安心】安全&確実に家具を運び出すための3つのステップ

大型家具の運び出し、どうしよう…と不安なあなたへ。

この章では、安全かつ確実に家具を運び出すための3つのステップを解説!

分解・解体のコツ、養生の方法、運び方のポイント…これさえ読めば、大型家具の運び出しも怖くありません!

【ステップ1】分解・解体できるか確認!必要な道具と手順

大型家具を運び出す前に、まず分解・解体できるかどうかを確認しましょう。分解できる家具は、運び出しが楽になり、傷や破損のリスクも減らせます。

取扱説明書を確認するか、家具の構造をよく観察し、ネジやボルトで固定されている部分を探しましょう。 必要な道具は、プラスドライバー、マイナスドライバー、六角レンチ、ハンマーなどです。家具の種類によって、必要な道具は異なります。事前に確認しておきましょう。

分解する際は、ネジやボルトなどの部品を紛失しないように、小さな容器や袋にまとめて入れておきましょう。また、どの部品がどこに使われていたか分かるように、写真を撮ったり、メモを取ったりしておくと、組み立てる際に役立ちます。

注意点として、無理に分解しようとすると、家具が破損する可能性があります。分解が難しい場合は、無理をせず、そのまま運び出すか、プロに依頼しましょう。

意外と知られていないのが、電動ドライバーの活用です。手動のドライバーよりも、楽に、素早く作業できます。

【ステップ2】養生で床や壁を保護!

家具を運び出す前に、床や壁を養生(保護)しましょう。養生をすることで、家具や建物を傷つけるリスクを減らせます。

養生には、養生シート、毛布、段ボールなどを使用します。床には、養生シートや毛布を敷き詰め、壁には、段ボールや養生シートを立てかけます。特に、角や出っ張り部分は、重点的に保護しましょう。 養生シートは、ホームセンターやインターネット通販で購入できます。様々な種類がありますが、厚手で滑りにくいものがおすすめです。

また、家具自体にも、養生を施しましょう。特に、角や突起部分は、傷つきやすいので、注意が必要です。エアキャップ(プチプチ)や、布などで包むと良いでしょう。

意外と見落としがちなのが、「ドアノブ」や「照明器具」です。これらも、養生シートや布で覆っておくと安心です。

【ステップ3】安全な運び出し方!2人以上で作業するコツ

大型家具の運び出しは、必ず2人以上で行いましょう。1人での作業は、怪我のリスクが高く、家具や建物を破損する可能性もあります。

運び出す前に、運び出す経路を確保しましょう。通路に障害物がないか確認し、ドアを開けておくなど、準備を整えてください。

家具を持ち上げる際は、腰を落とし、膝を使って持ち上げましょう。腰を曲げて持ち上げると、腰を痛める原因になります。 また、声を掛け合い、息を合わせて作業することも大切です。

「せーの」で持ち上げ、「ゆっくり」「ストップ」など、声を掛け合いながら、慎重に運びましょう。

意外と知られていないのが、「持ち手」の位置です。家具の下の方を持つと、重心が安定し、運びやすくなります。また、滑り止め付きの軍手を使用すると、より安全に作業できます。

【番外編】どうしても無理なら…プロに依頼する

分解できない大型家具や、重くて運び出せない家具は、無理をせず、プロの業者に依頼しましょう。

不用品回収業者や引越し業者、便利屋など、家具の運び出しを依頼できる業者はたくさんあります。

業者を選ぶ際は、料金、サービス内容、実績などを比較検討しましょう。 また、業者によっては、家具の分解・解体、養生、運び出し、処分まで、全て行ってくれるところもあります。 費用はかかりますが、安全かつ確実に家具を運び出せるため、時間や手間を節約したい方、体力に自信がない方にはおすすめです。

意外と知られていないのが、「家具移動サービス」です。これは、家具の移動だけを専門に行うサービスです。引越し業者よりも料金が安い場合があるので、検討してみましょう。

階段、狭い廊下を通る大型家具の運び出しのコツ

階段や狭い廊下を通る大型家具の運び出しは、特に注意が必要です。

階段の場合は、家具を縦にするか横にするか、どちらが運びやすいか、事前にシミュレーションしましょう。

毛布やロープなどを利用して、家具を滑らせるように運ぶと、比較的楽に運べます。

狭い廊下の場合は、家具の向きを変えたり、斜めにしたりしながら、慎重に運びましょう。壁や天井にぶつけないように、注意が必要です。

場合によっては、窓から搬出入する必要があるかもしれません。その場合は、専門の業者に依頼しましょう。

意外と知られていないのが、「家具スライダー」の活用です。家具の下に敷くことで、床との摩擦を減らし、スムーズに移動させることができます。

特に、重い家具を移動させる際に便利です。また、家具を少しだけ移動させたい時にも役立ちます。

【Q&A】家具処分に関するよくある疑問を解決!専門家がアドバイス

家具処分について、まだ疑問が残る…

そんなあなたのために、この章では、家具処分に関するよくある質問に、専門家がお答えします!

どんな些細な疑問でも、ここでスッキリ解決しましょう。

Q. どんな家具がリサイクルショップで高く売れる?

A. リサイクルショップで高く売れる家具には、いくつかの特徴があります。まず、人気ブランドの家具やデザイナーズ家具は、高値で買い取ってもらえる可能性が高いです。

公式サイト▶▶お引越しで整理したいモノの買い取りならバイセル

状態が良いことはもちろんですが、年式が新しいほど査定額は上がります。 また、素材も重要です。無垢材を使用した家具や、本革張りのソファなどは、高値で取引される傾向にあります。さらに、需要が高い家具も、高値で買い取ってもらえる可能性があります。

例えば、ダイニングセットや食器棚などは、比較的需要が高いです。

意外と見落としがちなのが、「限定品」や「廃盤品」です。これらの商品は、希少価値が高いため、思わぬ高値がつくことがあります。 高く売るコツは、複数のリサイクルショップに査定を依頼し、最も高い金額を提示してくれたところに売ることです。

Q. フリマアプリで売れない家具はどうすればいい?

A. フリマアプリで家具が売れない場合は、いくつかの原因が考えられます。まずは、価格設定が高すぎる可能性があります。相場を調べて、価格を見直してみましょう。

次に、写真や説明文が不十分な可能性があります。商品の状態がよく分かるように、様々な角度から写真を撮り、詳細な情報を記載しましょう。

また、出品時期も重要です。引越しシーズン(3月~4月)は、家具の需要が高まるため、売れやすくなります。

それでも売れない場合は、他の処分方法を検討しましょう。リサイクルショップに持ち込んだり、自治体の粗大ゴミ回収を利用したりする方法があります。

意外と有効なのが、「値下げ交渉」です。コメント欄で値下げ交渉に応じる姿勢を見せることで、購入希望者が現れることがあります。

Q. 不用品回収業者の料金体系がよく分からない…

A. 不用品回収業者の料金体系は、業者によって異なりますが、一般的には「基本料金+回収料金+オプション料金」という形になっています。

基本料金は、出張費や車両費などが含まれます。回収料金は、家具の種類や大きさ、量によって異なります。オプション料金は、階段料金、特殊作業料金(分解・解体、吊り上げ・吊り下げなど)などがあります。

料金体系が不明瞭な業者や、見積もりと異なる料金を請求してくる業者には注意が必要です。必ず複数の業者から見積もりを取り、料金体系やサービス内容を比較検討しましょう。

意外と知られていないのが、「定額パック」です。一定量の不用品を、定額料金で回収してくれるサービスです。大量の家具を処分したい場合に、お得になることがあります。

Q. 粗大ゴミの分別方法が分からない…

A. 粗大ゴミの分別方法は、自治体によって異なります。必ず、お住まいの自治体のホームページやゴミ出しパンフレットで確認しましょう。

多くの自治体では、粗大ゴミの定義を「一辺の長さが30cmを超えるもの」としていますが、自治体によっては50cmを超えるもの、あるいはそれ以下でも粗大ゴミとなる場合があります。

また、素材によって分別が必要な場合もあります。木製、金属製、プラスチック製など、自治体の指示に従って分別してください。

分別方法が分からない場合は、自治体の粗大ゴミ受付センターに電話で問い合わせるか、ホームページのFAQなどを確認しましょう。

意外と盲点なのが、「解体した家具」の扱いです。解体しても、粗大ゴミとして扱われる場合がほとんどです。

Q. 引越し前に不用品をまとめて処分したいけど、何から手をつければいい?

A. 引越し前に不用品をまとめて処分する際は、まず、処分するものをリストアップしましょう。そして、「リサイクルショップで売るもの」「フリマアプリで売るもの」「粗大ゴミとして出すもの」「不用品回収業者に依頼するもの」など、処分方法ごとに分類します。

次に、各処分方法の手順に従って、手続きを進めます。リサイクルショップへの持ち込み、フリマアプリへの出品、粗大ゴミの収集予約、不用品回収業者の見積もり依頼など、計画的に行いましょう。

引越し日が迫っている場合は、不用品回収業者に依頼するのが最も手っ取り早い方法です。しかし、費用が高くなる可能性があるため、注意が必要です。 意外と有効なのが、「スケジュール表」の作成です。

いつまでに何をやるのか、具体的に書き出すことで、効率的に作業を進められます。

Q. リサイクルショップで買い取って貰えなかった場合の他の手段は?

A. リサイクルショップで買い取ってもらえなかった場合でも、諦める必要はありません。他の処分方法を検討しましょう。 まず、フリマアプリやネットオークションに出品してみましょう。

リサイクルショップでは値段がつかなかった家具でも、思わぬ高値で売れる可能性があります。

次に、自治体の粗大ゴミ回収を利用する方法があります。費用はかかりますが、比較的安価に処分できます。 また、不用品回収業者に依頼する方法もあります。費用は高くなりますが、運び出しから全て任せられるため、手間がかかりません。

意外と知られていないのが、「寄付」という選択肢です。まだ使える家具であれば、NPO法人や社会福祉協議会などに寄付できる場合があります。

Q. 家電リサイクル法の対象品はどうすればいい?

A. 家電リサイクル法の対象品目(テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン)は、粗大ゴミとして出すことはできません。 これらの家電製品は、以下のいずれかの方法で処分する必要があります。

- 購入した店舗に引き取りを依頼する

- 新しい製品を購入する場合は、購入した店舗に引き取りを依頼できます。

- 買い替え前の店舗に引き取りを依頼する

- 買い替えでなく処分だけの場合は、以前購入した店舗に引き取りを依頼できます。

- 指定引取場所に持ち込む

- 自分で指定引取場所に持ち込むことも可能です。

- 自治体に回収を依頼する

- 一部の自治体では、家電リサイクル法の対象品目を回収しています。

いずれの場合も、リサイクル料金と収集運搬料金が必要です。料金は、家電製品の種類やメーカーによって異なります。

意外と知られていないのが、「不用品回収業者」に依頼する方法です。

公式サイト▶▶不用品回収業者を探すなら!【エコノバ】

ただし、違法な業者も存在するため、注意が必要です。必ず、「一般廃棄物収集運搬業許可」や「古物商許可」などの許可証を持っている業者を選びましょう。

まとめ

引越し前の家具処分、もう迷わない!

この記事で紹介した方法を参考に、あなたにぴったりの処分方法を見つけて、スムーズな新生活をスタートさせましょう!

記事のポイントを再確認

この記事では、引越し前の家具処分について、様々な角度から解説しました。ここで、重要なポイントを再確認しましょう。

- 多様な処分方法: 家具の処分方法は、自治体の粗大ゴミ回収、リサイクルショップへの売却、フリマアプリの利用、不用品回収業者への依頼、寄付など、多岐にわたります。

- 費用・手間・時間の比較: 各処分方法には、費用、手間、時間に違いがあります。ご自身の状況に合わせて、最適な方法を選択することが大切です。

- リユース・リサイクルの推進: まだ使える家具は、積極的にリユース・リサイクルしましょう。環境保護に貢献できるだけでなく、臨時収入を得られる可能性もあります。

- 家族構成やライフスタイルの変化: 家族構成やライフスタイルの変化に合わせて、家具の処分方法も柔軟に検討しましょう。

- 悪徳業者への注意: 不用品回収業者の中には、悪徳業者も存在します。必ず複数の業者から見積もりを取り、慎重に業者を選びましょう。

- 自治体のサービス活用: 自治体の粗大ゴミ回収は、比較的安価に家具を処分できる方法です。ルールをよく確認し、上手に活用しましょう。

- 引越し業者への依頼: 引越し業者に家具処分を依頼すると、手間が省けます。しかし、費用が高くなる場合があるため、注意が必要です。

- 安全な運搬:大型家具の運搬は、怪我のリスクがあります。必ず複数人で、安全に配慮して行いましょう。無理な場合はプロに依頼することも検討してください。

これらのポイントを踏まえ、ご自身にとって最適な家具処分を実現してください。

読者へのメッセージ、行動喚起

引越し前の家具処分は、面倒で大変な作業かもしれません。しかし、この記事で紹介した情報を参考に、計画的に進めれば、必ずスムーズに、そしてお得に処分できます。

「まだ使えるのに捨てるのはもったいない」「費用をできるだけ抑えたい」「手間をかけたくない」…様々な思いがあると思いますが、まずは、ご自身の状況と優先順位を整理してみましょう。

そして、今日からできることとして、

- 処分する家具のリストアップ

- 自治体の粗大ゴミ回収ルールの確認

- リサイクルショップの査定依頼

など、小さなことから始めてみませんか?

もし、分からないことや不安なことがあれば、自治体の窓口や、信頼できる業者に相談してみましょう。

あなたの引越し準備、そして新しい生活への第一歩を、少しでもサポートできれば幸いです。

ぜひ、早めに行動を開始し、スッキリとした気持ちで新生活をスタートさせてください。

応援しています!

コメント