「シェアハウスを卒業して、憧れの1Kで一人暮らしを始めたい!でも、フリーターだとお金の面で色々と不安…」 そんな悩みを抱えているあなたへ。

この記事では、引越し費用を極限まで安く抑え、さらに、新生活をスムーズにスタートさせるための、あらゆる情報をお届けします。

「引越し業者選びのコツは?」「初期費用って、どこまで節約できるの?」「もしかして、私が使える給付金や補助金もある…?」

大丈夫! 引越しのプロが、あなたの疑問に全て答えます。

多くのWebサイトで紹介されている節約術はもちろん、「えっ、こんな方法もあったの!?」と驚くような裏ワザや、あまり知られていないお得な情報も満載です。

例えば…

- 引越し業者との交渉で、見積もり料金を大幅に下げる具体的なテクニック

- 敷金・礼金だけじゃない!実は交渉次第で安くなる、意外な初期費用項目

- 知っている人だけが得をする!フリーターでも利用できる、国や自治体の支援制度

- 不用品をお金に変える!驚きの換金方法と、処分の際の注意点

などなど、 「知らなかった…!」と後悔する前に、ぜひこの記事を読んで、賢く、お得に、そして安心して1Kでの新生活をスタートさせてください。

さあ、あなたも一緒に、憧れの1Kライフへの扉を開きましょう!

【フリーター必見】引越し見積もりを極限まで安くする!シェアハウス卒業→1K引越し完全ガイド

「引越しって、こんなにお金がかかるの…?」 見積もり金額を見て、そう驚いた経験はありませんか?

特に、収入が不安定なフリーターの方にとって、引越し費用は大きな悩みです。 シェアハウスから1Kへの引越しは、自由な新生活への第一歩であると同時に、金銭的な負担も大きいもの。

でも、諦めないでください!

実は、引越し見積もりには、知っている人だけが得をする「裏ワザ」がたくさんあります。 この章では、

など、 一般的な引越し情報サイトではあまり語られない、見積もりを極限まで安くするための具体的な方法を、ステップを追って詳しく解説していきます。

「相見積もり」「繁忙期を避ける」といった基本的な知識はもちろんのこと、さらに踏み込んで、

- 特定の業者だけが提供している、”隠れ割引サービス”

- 交渉次第で、基本料金が〇〇%OFFになる!? 驚きの交渉テクニック

- 実は、〇〇を自分で手配するだけで、数万円も費用が浮く!

といった、 「えっ、本当に!?」と驚くような情報も満載です。

さあ、あなたもこの記事を読んで、引越し費用を賢く節約し、余裕を持って新生活をスタートさせましょう!

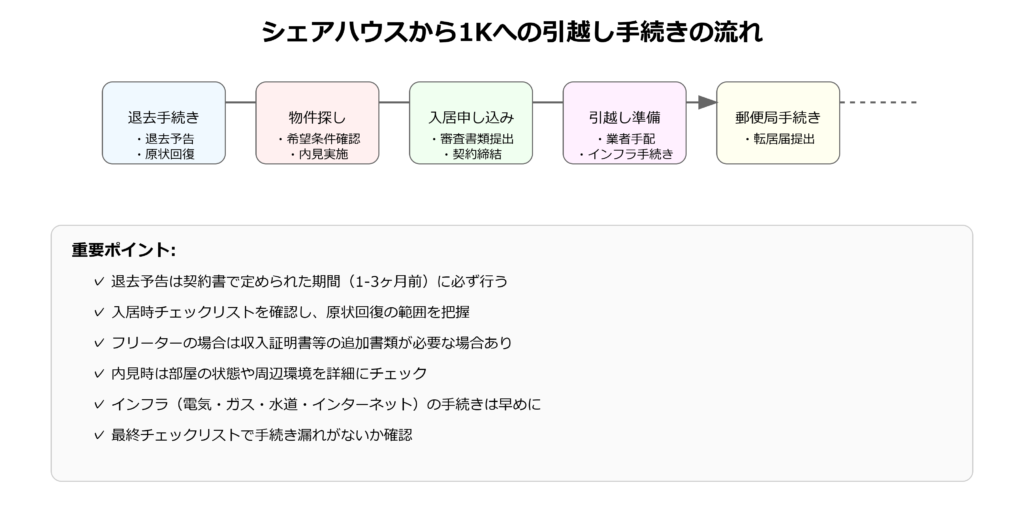

シェアハウス退去から1K入居までの流れを完全解説!

シェアハウスから1Kへの引越しを行う際には、いくつかの重要な手続きと流れがあります。以下に、全体の流れを詳しく説明いたします。

1. シェアハウスの退去手続き

退去予告の通知

シェアハウスを退去する際は、契約書に記載された期間前に退去の意思を運営会社に伝える必要があります。一般的には、退去の1ヶ月前に通知することが求められますが、契約内容によっては2ヶ月前や3ヶ月前の場合もありますので、必ず確認してください。

退去手続きの流れ

退去の意思を伝えた後は、以下の手続きを行います。

- 部屋の清掃

- 退去前に部屋を清掃し、原状回復を行います。必要に応じて、クリーニングサービスを利用することも考慮してください。

- 退去費用の確認

- 退去時に発生する可能性のある修繕費や清掃費用について、事前に運営会社に確認しておきましょう。入居時に受け取った「入居時チェックリスト」を参考に、どの程度の原状回復が必要かを把握しておくと良いでしょう。

- 鍵の返却

- 退去日には、運営会社に鍵を返却します。この際、退去費用の清算も行います。

2. 1K物件の探し方

物件探しの準備

退去手続きが進む中で、次の住居となる1K物件の探しを始めます。希望するエリア、家賃、間取りなどを考慮し、不動産会社に相談したり、インターネットで検索したりして、自分に合った物件を見つけます。

内見の実施

見つけた物件については、必ず内見を行い、部屋の状態や周辺環境を確認することが重要です。内見時には、設備や収納スペース、周辺の交通機関や生活利便性もチェックしてください。

3. 入居申し込みと契約

入居申し込み

内見を経て、気に入った物件が見つかったら、入居申し込みを行います。この際、フリーターなどの方は収入証明書や預金残高証明書など、支払い能力を証明する書類の提出を求められることがあります。

重要事項説明と契約

入居審査に通過した後は、重要事項説明を受け、賃貸借契約を結びます。この際、契約内容をよく確認し、不明な点は必ず質問することが大切です。

4. 引越し準備

引越し業者の手配

引越し日を決定し、引越し業者に見積もりを依頼します。複数の業者から見積もりを取ることで、最適なプランを選ぶことができます。

インフラの手続き

並行して、インターネット回線、電気、ガス、水道などの手続きも進めておきます。これらの手続きは、引越し日までに完了させることが望ましいです。

5. 郵便局への転居届

引越しが決まったら、郵便局に転居届を提出します。これにより、旧住所に届いた郵便物を新住所に転送してもらうことができます。転居届は、郵便局の窓口で手続きが可能ですので、忘れずに行いましょう。

6. 最終確認

引越し前に、チェックリストを活用して手続きの漏れがないか最終確認を行います。これにより、スムーズに新生活を始めることができます。

以上が、シェアハウスから1Kへの引越しに必要な手続きと全体の流れです。各ステップをしっかりと確認し、準備を進めてください。

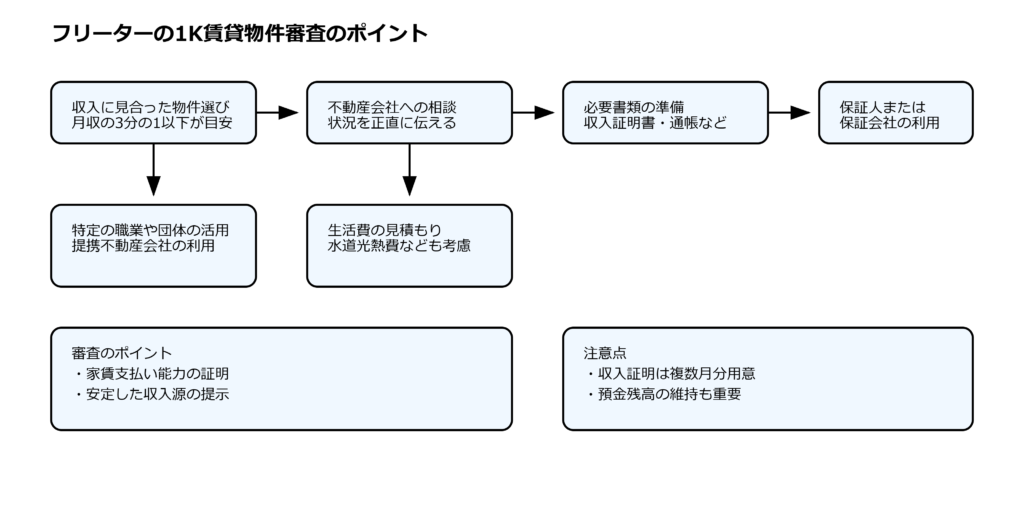

フリーターでも審査に通る!1K賃貸物件探しのポイントと注意点

フリーターであっても、1Kの賃貸物件を借りることは可能です。重要なのは、大家さんや管理会社に「家賃をきちんと支払える能力がある」と判断してもらうことです。以下に、審査に通るためのポイントと注意点を詳しく説明いたします。

1. 収入に見合った物件選び

物件探しの際は、自分の収入に見合った家賃の物件を選ぶことが重要です。一般的には、家賃は月収の3分の1以下が目安とされていますが、フリーターの場合は収入が不安定なことも多いため、より慎重に選ぶ必要があります。例えば、月収が15万円の場合、家賃は5万円以下に抑えることが望ましいです。

2. 不動産会社への正直な相談

不動産会社に相談する際は、自分の状況を正直に伝えましょう。収入や勤務状況、保証人の有無などを詳しく説明することで、不動産会社も適切な物件を紹介しやすくなります。場合によっては、フリーター向けの物件や、審査が比較的緩やかな物件を紹介してくれることもあります。

3. 審査に必要な書類の準備

審査に必要な書類は事前にしっかりと準備しておきましょう。一般的に必要とされる書類には以下が含まれます。

これらの書類を用意することで、審査がスムーズに進む可能性が高まります。

4. 連帯保証人または保証会社の利用

連帯保証人を立てることが難しい場合は、「保証会社」を利用する方法もあります。保証会社は、入居者が家賃を滞納した場合に代わりに家賃を支払ってくれるサービスです。利用には審査と保証料が必要ですが、連帯保証人がいない場合には非常に有効な手段となります。

5. 特定の職業や団体の利用

あまり知られていない情報として、特定の職業や団体に所属している場合、提携している不動産会社や物件があることがあります。例えば、クリエイター向けのシェアオフィスやコワーキングスペースを運営している会社が、入居者向けに物件を紹介しているケースがあります。自分の仕事に関連する団体やコミュニティがあれば、そういった情報を調べてみるのもおすすめです。

6. 生活費の見積もりと予算管理

最後に、賃貸契約を結ぶ前に、生活費の見積もりを行いましょう。家賃だけでなく、水道光熱費や食費、日用品などの費用も考慮する必要があります。フリーターの場合、生活費を抑えるために、家賃を手取りの4割程度に設定することが望ましいです。

以上のポイントと注意点を踏まえ、しっかりと準備をして審査に臨むことで、フリーターでも1Kの賃貸物件を借りることが可能です。自分の状況に合った物件を見つけ、安心して新生活をスタートさせましょう。

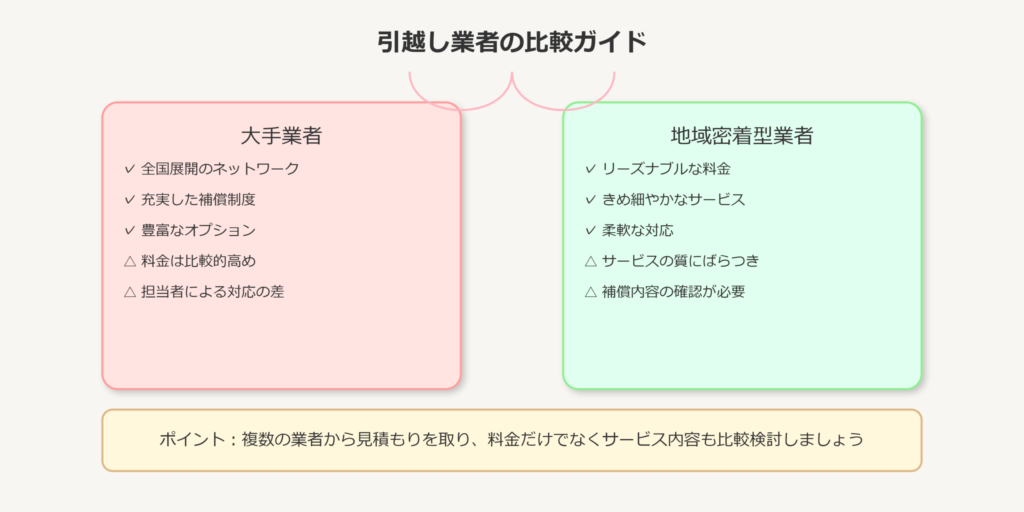

引越し見積もりはこう比較!大手vs地域密着型、自分に合う業者の見つけ方

引越し業者を選ぶ際には、大手業者と地域密着型業者のどちらが自分に合っているかを比較検討することが重要です。それぞれの業者には独自のメリットとデメリットが存在しますので、以下に詳しく説明いたします。

大手業者の特徴

メリット

- 全国展開

- 大手業者は全国に支店を持ち、長距離の引越しにも対応可能です。これにより、引越し先が遠方であっても安心して依頼できます。

- 豊富なサービス

- 荷造りや運搬以外にも、梱包資材の提供や不用品の処分など、多様なオプションサービスを提供しています。これにより、利用者のニーズに応じた柔軟な対応が可能です。

- 信頼性と補償制度

- 大手業者は多くの実績があり、補償制度も整っています。万が一のトラブルに対しても安心感があります。

デメリット

- 料金が高め

- 大手業者は広告費や運営コストが高いため、料金が比較的高くなる傾向があります。特に繁忙期には料金が上昇することが多いです。

- 担当者による差

- 大手業者では、担当者の経験や対応に差が出ることがあります。これにより、サービスの質が一貫しない場合もあります。

地域密着型業者の特徴

メリット

- リーズナブルな料金

- 地域密着型の業者は、広告費を抑えているため、料金が比較的安価に設定されることが多いです。特に近距離の引越しでは、コストパフォーマンスが良い場合があります。

- 細やかなサービス

- 地元の業者は地域の特性を理解しているため、道路事情や物件の特徴に応じたスムーズな引越しが期待できます。また、見積もりから作業完了まで同じスタッフが担当することが多く、コミュニケーションが取りやすいです。

- 融通が利きやすい

- 急な日程変更や追加作業など、イレギュラーな要望にも柔軟に対応できる傾向があります。

デメリット

- サービスの質にばらつき

- 地域密着型の業者は、業者ごとにサービスの質に差があるため、事前に口コミや評判を確認することが重要です。

- 補償内容の確認が必要

- 大手に比べて補償制度が整っていない場合があるため、契約前に補償内容をしっかり確認する必要があります。

見積もりの比較と相見積もりの重要性

引越し業者を選ぶ際は、複数の業者から見積もりを取る「相見積もり」が基本です。この際、料金だけでなく、サービス内容、補償内容、オプション料金、キャンセル料なども細かく確認しましょう。相見積もりを行うことで、適正価格を把握し、値引き交渉の材料にもなります。

あまり知られていない方法

引越し業者の一括見積もりサイトを利用する際には、「備考欄」や「要望欄」を最大限に活用することが効果的です。具体的には、以下のように記載することをお勧めします。

- 「〇〇(具体的な業者名)の見積もり金額が△△円だったので、それより安くできる業者を探しています」

- 「予算が限られているので、とにかく安くしたいです」

このように具体的な要望を伝えることで、より条件に合った業者を見つけやすくなります。

自分に合った業者を見つけ、納得のいく引越しを実現するために、これらのポイントを参考にしていただければ幸いです。

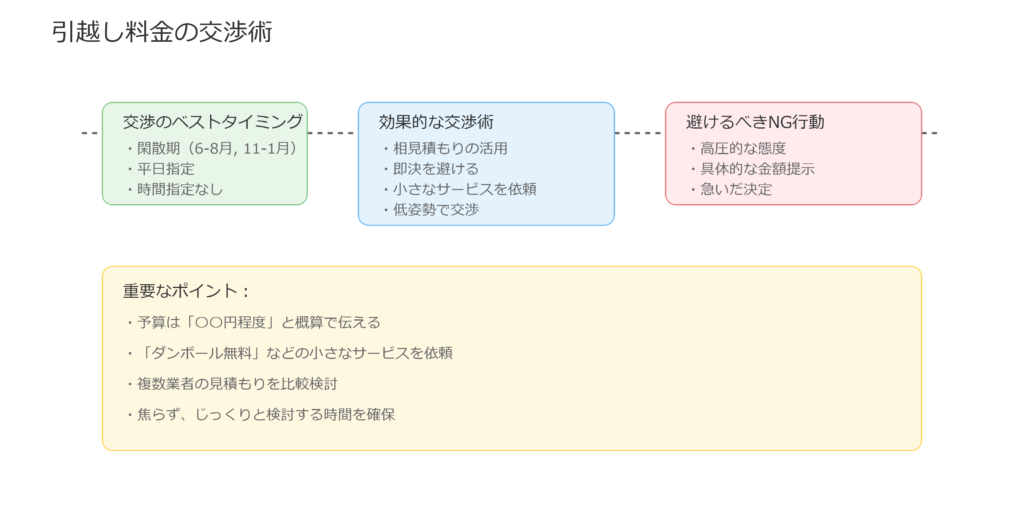

見積もり交渉はタイミングが命!料金が安くなる交渉術とNG行動

引越し料金は、交渉次第で安くなる可能性がありますが、効果的な交渉術を知っておくことが重要です。以下に、交渉のタイミングや具体的な方法、避けるべきNG行動について詳しく説明いたします。

交渉のタイミング

引越し料金を交渉する際は、繁忙期(特に3月から4月)を避けることが推奨されます。この時期は引越し業者が多忙で、料金が高く設定される傾向があります。代わりに、閑散期である6月から8月や11月から1月を狙うと、より良い条件で交渉できる可能性が高まります。

また、月末や平日、時間指定なしの条件を提示することで、業者にとって都合が良くなり、割引を引き出しやすくなります。

効果的な交渉術

- 相見積もりを活用する

- 複数の業者から見積もりを取り、競合させることが重要です。ただし、具体的な金額を伝えるのは避け、「予算は〇〇円なのですが、何とか近づけるように頑張っていただけませんか?」と低姿勢でお願いする方が効果的です。

- 即決を避ける

- 業者から即決を迫られた場合でも、一度持ち帰って検討する時間をもらいましょう。その場で契約してしまうと、他の業者と比較検討する機会を失ってしまいます。

- 小さなサービスをお願いする

- 大きな値引きは難しい場合でも、「端数カット」や「ダンボール無料サービス」などの小さなサービスをお願いすることが有効です。業者側も、大きな値引きはできなくても、小さなサービスには応じてくれる可能性があります。

避けるべきNG行動

- 高圧的な態度

- 最初から大幅な値引きを要求したり、高圧的な態度で交渉することは避けるべきです。業者も人間ですので、気持ちよく仕事ができる相手にはサービスを提供したくなるものです。交渉は「お願いする」という姿勢を忘れずに行いましょう。

- 具体的な金額を提示する

- 他社の見積もりを具体的に伝えることは、業者によっては交渉を打ち切られる原因となります。競合を意識しつつも、具体的な金額を出さない方が良いでしょう。

- 急いで決める

- 交渉の場で急いで決めることは避け、じっくりと考える時間を持つことが重要です。焦って契約してしまうと、後悔することになりかねません。

これらのポイントを踏まえ、引越し料金の交渉を行うことで、より良い条件での契約が可能となります。自分に合った業者を見つけ、納得のいく引越しを実現するために、ぜひ参考にしてください。

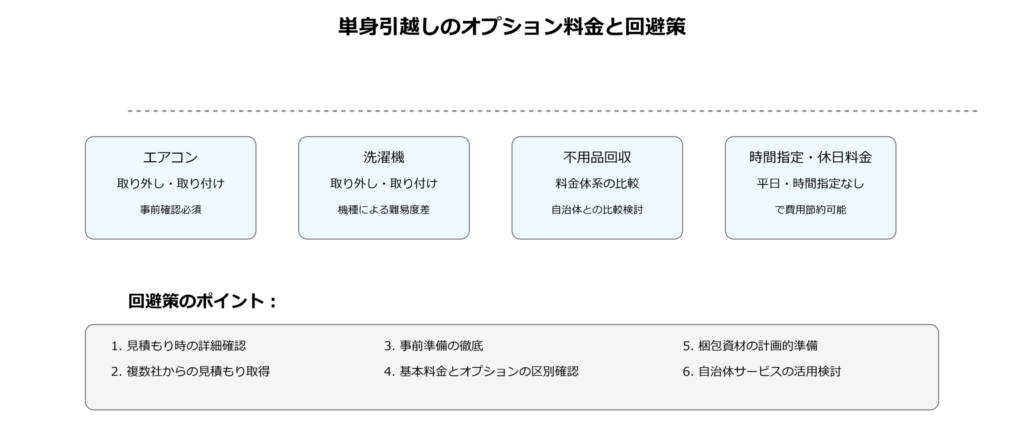

単身引越しの落とし穴!オプション料金の罠と回避策

単身引越しは荷物が少ないため、費用を抑えられると思いがちですが、実際にはオプション料金がかさむことがあります。ここでは、よくあるオプション料金の罠とその回避策について詳しく解説します。

よくあるオプション料金の罠

- エアコンの取り外し・取り付け

多くの引越し業者では、エアコンの取り外しや取り付けは基本料金に含まれていないことが一般的です。これらはオプション扱いとなるため、事前に料金を確認することが重要です。自分で手配する方が安く済む場合もあるため、比較検討を行いましょう。 - 洗濯機の取り外し・取り付け

洗濯機の取り外しや取り付けもオプション料金が発生することが多いです。特にドラム式洗濯機は専門的な知識が必要なため、業者に依頼するのが無難ですが、縦型洗濯機の場合は自分で行うことも可能です。事前に確認しておくと良いでしょう。 - 不用品回収

不用品回収サービスは便利ですが、料金体系が業者によって異なります。事前に見積もりを取り、自治体の粗大ゴミ回収と比較して、どちらがよりお得かを検討することが大切です。 - 時間指定料金や休日料金

引越しの際に時間指定や休日に行う場合、追加料金が発生することがあります。平日の日中、時間指定なしで引越しを行うことで、これらの料金を節約することが可能です。 - 梱包資材の追加料金

見積もり時に提示されたダンボールの枚数を超えると、追加料金が発生することがあります。荷造りは計画的に行い、ダンボールが不足しないように注意しましょう。もし足りない場合は、スーパーやドラッグストアなどで無料のダンボールをもらうのも一つの方法です。

オプション料金の回避策

- 見積もり時の確認: 見積もりを依頼する際には、何が基本料金に含まれているのか、何がオプションなのかをしっかり確認することが重要です。不明な点は遠慮せずに質問し、納得のいく引越しプランを選びましょう。

- 複数社からの見積もり: 複数の引越し業者から見積もりを取り、料金やサービス内容を比較することで、より良い条件を見つけることができます。特に、オプション料金の有無やその金額についても確認しておくと安心です。

- 事前の準備: 荷造りを自分で行う場合は、必要な梱包資材を事前に用意し、計画的に進めることが大切です。これにより、追加料金を避けることができます。

これらのポイントを押さえておくことで、単身引越しの際に思わぬオプション料金で費用がかさむことを防ぎ、スムーズな引越しを実現することができます。

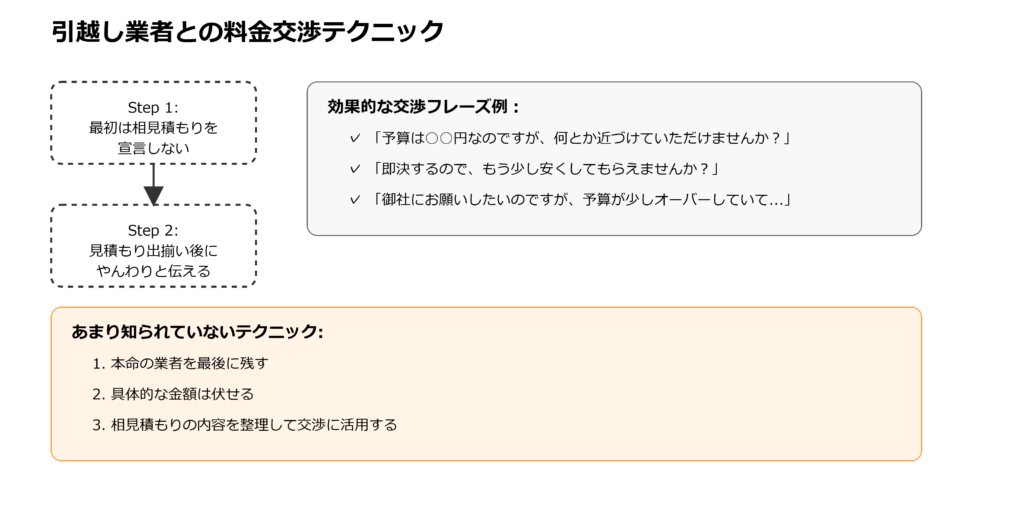

【裏ワザ】引越し業者に「相見積もり」を賢く伝えるテクニック

引越し業者との料金交渉において、「相見積もりを取っている」と伝えることは非常に効果的ですが、その伝え方には工夫が必要です。以下に、賢く相見積もりを伝え、交渉を有利に進めるためのテクニックを紹介します。

相見積もりの伝え方

- 最初に相見積もりを宣言しない

最初から「相見積もりです」と宣言するのは避けましょう。業者側は「どうせ他社と比較される」と感じ、やる気を削がれる可能性があります。まずは、一社目の業者としてじっくりと見積もりを取ってもらうことが重要です。 - 見積もりが出揃った段階で伝える

複数の業者から見積もりを取った後、「実は、他にも見積もりをお願いしているんです」とやんわりと伝えます。この際、具体的な業者名や金額は伏せておくことがポイントです。具体的な金額を伝えると、「それならうちは無理です」と交渉の余地がなくなってしまうことがあります。 - 低姿勢で予算を伝える

「予算は〇〇円なのですが、何とか近づけるように頑張っていただけませんか?」と、あくまでも低姿勢でお願いするのがコツです。このアプローチにより、業者側も柔軟に対応しやすくなります。 - 即決を条件にする

「即決するので、もう少し安くしてもらえませんか?」という条件を付けるのも有効です。業者は即決を求められると、値引きに応じやすくなる傾向があります。

あまり知られていないテクニック

- 本命の業者を最後に残す

複数の業者と交渉した後、最後に本命の業者に「他社の見積もりも検討しましたが、御社にお願いしたいと思っています。ただ、予算が少しオーバーしているので…」と相談してみましょう。この方法は、業者側が「最後のお客様を逃したくない」という心理を働かせ、値引きに応じてくれる可能性が高まります。 - 相見積もりの内容を整理する

複数の見積もりを取った際には、各業者のサービス内容や料金を整理しておくと良いでしょう。これにより、交渉時に具体的な比較ができ、業者に対して説得力を持たせることができます。

これらのテクニックを活用することで、引越し業者との交渉を有利に進めることができるでしょう。相見積もりを賢く活用し、お得な引越しを実現してください。

【初期費用も節約】敷金礼金なしだけじゃない!物件探し&契約時の裏ワザ集

「引越しの初期費用って、敷金・礼金だけじゃないの…?他に何があるの…?」 初めての一人暮らしや、シェアハウスからの引越しを考えているフリーターの皆さん、そう思っていませんか?

実は、初期費用には、敷金・礼金以外にも様々な費用がかかります。 仲介手数料、前家賃、火災保険料、鍵交換費用、保証会社利用料… これらの費用を合計すると、数十万円になることも珍しくありません。

「そんなにかかるの…!?無理かも…」と諦めないでください!

この章では、敷金・礼金なし物件を探すだけでなく、さらに初期費用を抑えるための、とっておきの裏ワザをご紹介します。

など、目からウロコの情報が満載です。

これらの裏ワザを知っているかどうかで、初期費用は大きく変わります。 「知らなかった…」と後悔する前に、ぜひこの章を読んで、賢く初期費用を節約し、新生活をスムーズにスタートさせましょう!

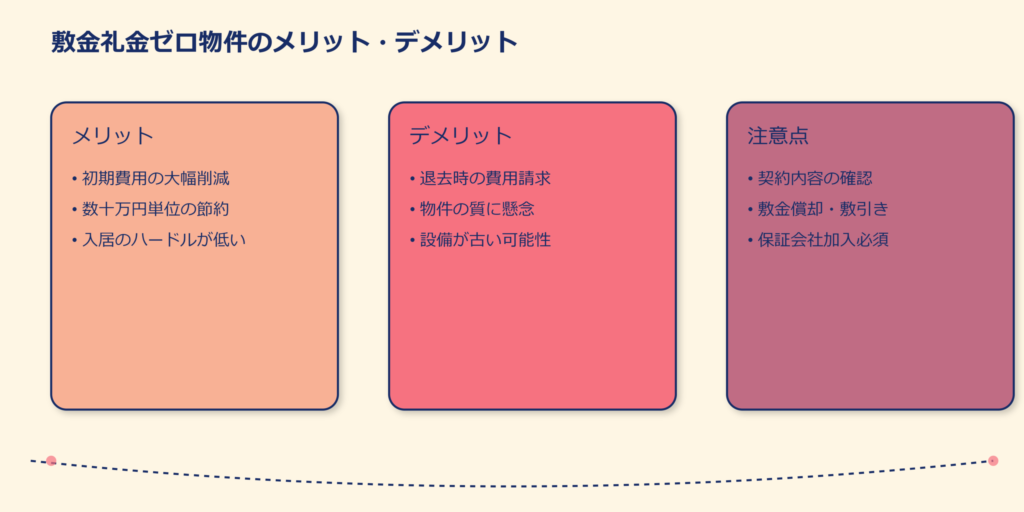

敷金礼金ゼロ物件のメリット・デメリットを徹底解説!注意点も

初期費用を抑えたいフリーターにとって、「敷金礼金ゼロ物件」は非常に魅力的な選択肢です。しかし、メリットだけでなく、デメリットや注意点も理解しておくことが重要です。

メリット

- 初期費用の大幅な削減

敷金と礼金は通常、家賃の1~2ヶ月分が相場です。これらがゼロになることで、数十万円単位の節約が可能です。入居時の負担が軽くなるため、引越しや家具・家電の購入など、他の費用に充てることができます。 - 入居のハードルが低い

敷金や礼金が不要な物件は、初めての一人暮らしを考える方にとって、経済的な負担を軽減しやすくなります。特に、フリーターや学生など、収入が限られている方にとっては大きなメリットです。

デメリット

- 退去時の費用請求の可能性

敷金がゼロの場合、退去時に原状回復費用や家賃滞納の担保としての費用がまとめて請求されることがあります。これにより、予想外の出費が発生する可能性があります。 - 物件の質に注意

礼金ゼロ物件は、人気がない、築年数が古い、設備が古いなど、何らかの理由で入居者が決まりにくい物件である可能性があります。これにより、住環境が期待外れになることも考えられます。

注意点

- 契約内容の確認

敷金礼金ゼロでも、「退去時クリーニング費用」や「短期解約違約金」など、別の名目で費用が発生する場合があります。契約書をしっかりと読み、理解しておくことが重要です。 - 敷金償却や敷引きの理解

関西地方を中心に見られる商慣習として、敷金の一部が戻らない「敷金償却」や「敷引き」があります。これらの条件が契約に含まれているかどうかを確認することが必要です。 - 家賃保証会社への加入

敷金礼金ゼロ物件の中には、家賃保証会社への加入が必須となっている場合があります。保証会社への加入には、保証料(家賃の0.5~1ヶ月分程度)がかかるため、結果的に初期費用があまり安くならないこともあります。

これらのメリット・デメリットを総合的に判断し、自分に合った物件を選ぶことが大切です。特に、初めての一人暮らしを考えている方は、慎重に物件を選ぶよう心掛けましょう。

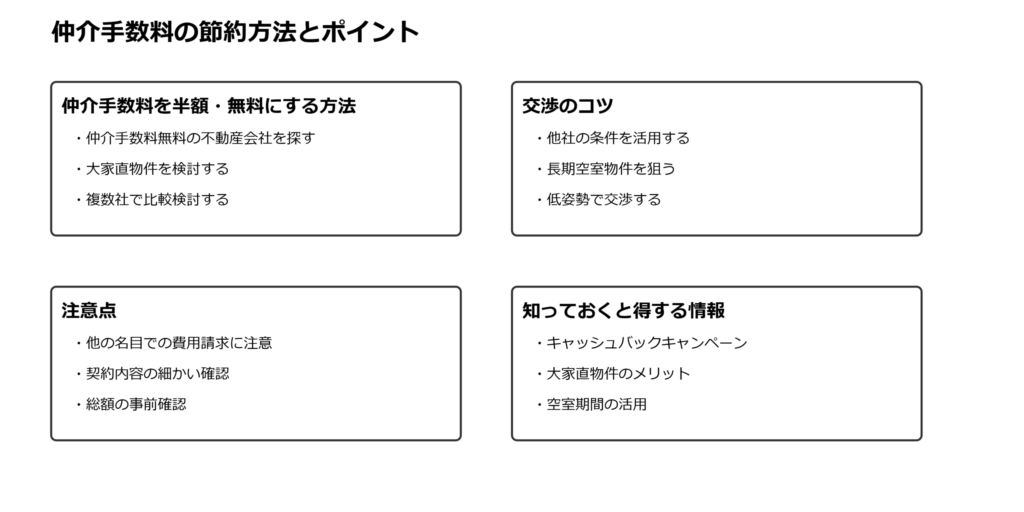

仲介手数料を半額・無料にする方法!交渉のコツと注意点

仲介手数料は、賃貸契約において重要な費用の一つですが、必ずしも法律で定められた上限額を支払う必要はありません。ここでは、仲介手数料を半額または無料にするための方法、交渉のコツ、注意点について詳しく解説します。

仲介手数料を半額または無料にする方法

- 仲介手数料無料の不動産会社を探す

最近では、「仲介手数料無料」を掲げる不動産会社が増加しています。これらの会社は、大家さんから手数料を受け取ることで、借主からの手数料を免除しています。特に、長期間空室の物件を扱っている会社では、積極的にこのようなサービスを提供していることがあります。 - 大家直物件を検討する

大家さん自身が直接入居者を募集している物件(いわゆる「大家直物件」)では、仲介手数料が発生しません。この場合、大家さんとの直接交渉が必要になりますが、手数料を節約できる大きなメリットがあります。

交渉のコツ

- 他社の条件を利用する

複数の不動産会社で同じ物件を紹介された場合、他社の仲介手数料が半額であることを伝えると、交渉に応じてもらえる可能性が高まります。また、「予算が厳しいので、何とか協力していただけませんか」と低姿勢でお願いすることも効果的です。 - 長期間空室の物件を狙う

空室が長引いている物件は、大家さんが早く入居者を見つけたいと考えているため、仲介手数料の交渉に応じてくれることが多いです。このような物件を選ぶことで、交渉の成功率が上がります。

注意点

- 他の名目での費用請求に注意

仲介手数料が無料または半額の場合、他の名目で費用を請求されることがあります。例えば、「事務手数料」や「書類作成費」などがその例です。契約前に総額を確認し、不明な点は必ず質問するようにしましょう。 - キャッシュバックキャンペーンの確認

あまり知られていない情報として、不動産会社によっては「キャッシュバックキャンペーン」を実施している場合があります。これは、契約後に一定額の現金が戻ってくるというものです。キャンペーンの内容や条件は会社によって異なるため、事前に確認しておくことが重要です。

これらの方法や注意点を理解し、賢く交渉を進めることで、仲介手数料を抑えることが可能です。初めての賃貸契約を行う際には、これらのポイントを参考にして、より良い条件で契約を結ぶよう努めましょう。

フリーレント活用で家賃1ヶ月分無料!注意点と交渉術

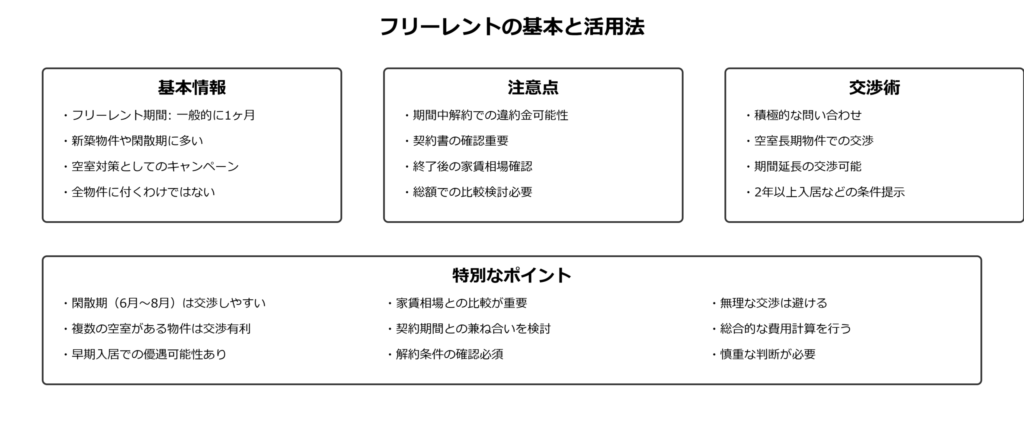

フリーレントとは、入居後の一定期間、家賃が無料になる賃貸契約の一形態です。このサービスをうまく活用することで、初期費用や引越し費用を大幅に節約することが可能です。

フリーレントの基本情報

- フリーレント期間

フリーレントの期間は物件によって異なりますが、一般的には1ヶ月程度です。場合によっては2ヶ月や3ヶ月の物件も存在します。特に新築物件や、閑散期(6月~8月など)においては、フリーレントが付くことが多い傾向があります。 - キャンペーンの目的

フリーレントは、大家さんや管理会社が空室を埋めるために行うキャンペーンの一種です。そのため、全ての物件にフリーレントが付いているわけではありません。

注意点

- 違約金の可能性

フリーレント期間中に解約すると、違約金が発生する可能性があります。契約書には「〇ヶ月以内の解約は違約金として家賃〇ヶ月分を支払う」といった記載があるか、必ず確認することが重要です。 - 家賃の相場確認

フリーレント期間終了後の家賃が、周辺の物件と比較して高く設定されている場合があります。契約前に、同じような物件と比較して家賃が適正かどうかを見極めることが大切です。

交渉術

- フリーレントの有無を確認

不動産会社の担当者に「フリーレントが付いている物件はありますか?」と積極的に尋ねてみましょう。フリーレントが付いていない物件でも、「フリーレントを付けてもらえませんか?」と交渉する価値があります。 - 交渉のタイミング

空室が長期間続いている物件や、複数の部屋が空いている物件は、交渉に応じてくれる可能性が高いです。特に、大家さんが早く入居者を見つけたいと考えている場合、交渉が成功しやすくなります。 - フリーレント期間の延長交渉

あまり知られていない情報として、フリーレント期間を延ばす交渉も可能です。例えば、「2年以上の入居を約束する」や「他の入居希望者よりも早く入居する」といった条件を提示することで、交渉が有利に進む場合があります。ただし、無理な交渉は逆効果になることもあるため、相手の反応を見ながら慎重に進めることが重要です。

フリーレントを上手に活用し、お得に新生活をスタートさせてください。これらのポイントを参考に、賢く契約を進めることができるでしょう。

実は見落としがち!「前家賃」の仕組みと交渉テクニック

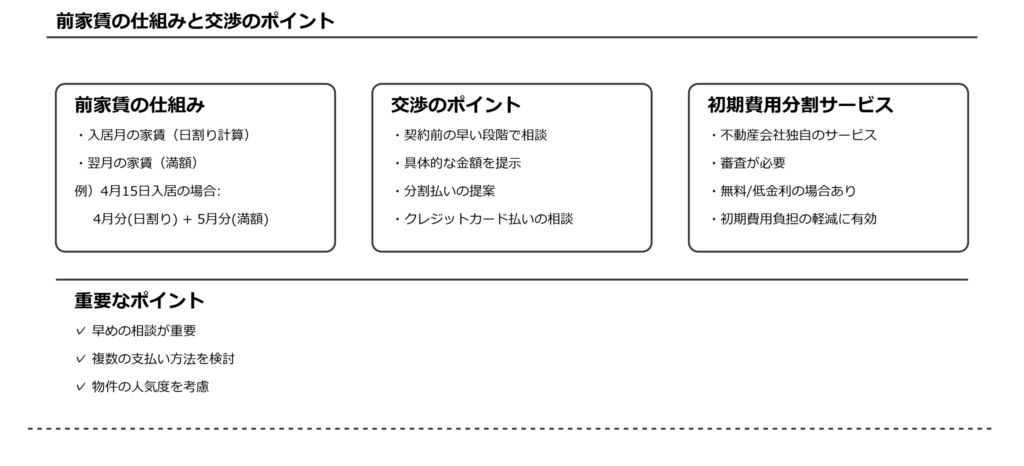

賃貸契約における「前家賃」とは、入居する月の家賃を契約時に前払いすることを指します。この仕組みは多くの物件で必要とされており、入居者にとっては初期費用の一部を構成する重要な要素です。

前家賃の仕組み

通常、前家賃は以下のように計算されます。

- 入居月の家賃: 例えば、4月15日に入居する場合、4月分の家賃は日割り計算されます。

- 翌月の家賃: 5月分の家賃も契約時に支払う必要があります。

このように、4月分の家賃(日割り)と5月分の家賃を合計した金額が前家賃となります。この仕組みは、大家さんにとっては家賃の取りっぱぐれを防ぐためのものであり、入居者にとっては入居後の支払いをスムーズにするためのものです。

交渉の余地

初期費用を抑えたい方にとって、前家賃も大きな負担となることがあります。そこで、交渉の余地があるかどうかを確認することが重要です。

- 交渉のタイミング

- 契約前、特に入居申し込みの段階で相談するのがベストです。「初期費用をできるだけ抑えたいので、前家賃を〇〇円にしていただけないでしょうか」と具体的な金額を提示して交渉してみましょう。

- 交渉が難しい場合

- 人気の物件や大家さんが強気な場合、交渉が難しいこともあります。その場合は、「前家賃を分割払いにできないか」や「クレジットカード払いにできないか」といった別の方法を提案してみると良いでしょう。

初期費用分割サービスの活用

あまり知られていない情報として、不動産会社によっては独自の「初期費用分割サービス」を提供している場合があります。このサービスでは、前家賃を含む初期費用を分割払いできるため、初期費用の負担を軽減することが可能です。利用には審査が必要ですが、金利手数料が無料または低金利の場合もあるため、検討する価値があります。

前家賃の仕組みを理解し、上手に交渉することで、初期費用の負担を少しでも軽くすることができるでしょう。これらのポイントを参考に、賢く契約を進めてください。

鍵交換費用は誰が負担?交渉次第で安くなる!

鍵交換費用の負担については、法律で明確に定められていないため、契約内容や状況によって異なります。以下では、一般的なケースや注意点、さらにあまり知られていない情報についても詳しく解説します。

1. 入居時の鍵交換費用

入居時に鍵を交換する場合、その費用は借主が負担することが一般的です。これは、新しい鍵を使用することで入居者の安全を確保するためであり、入居者自身が利益を得ると考えられているためです。鍵交換費用は、敷金や礼金と同様に初期費用の一部として請求されることが多いです。

ただし、鍵交換が必須かどうかは契約書に記載されている場合が多いため、契約前に確認することが重要です。鍵交換が不要な場合や、交換費用が高額である場合には、貸主や管理会社と交渉する余地があるかもしれません。

2. 入居後の鍵交換費用

入居後に鍵を交換する場合、費用負担は状況によって異なります。

- 経年劣化や故障の場合

鍵が古くなったり、自然に壊れたりした場合は、貸主が費用を負担するのが一般的です。これは、鍵が物件の一部であり、物件の維持管理は貸主の責任とされるためです。 - 借主の過失による場合

鍵を紛失したり、借主の不注意で鍵が破損した場合は、借主が費用を負担する必要があります。この場合、鍵交換費用に加えて、特殊な鍵(ディンプルキーなど)の場合は追加費用が発生することもあります。 - 防犯性向上のための交換

借主が防犯性を高めるために鍵を交換したい場合、その費用は基本的に借主が負担します。ただし、交換後の鍵の管理やスペアキーの提供については、貸主と事前に取り決めをしておくことが重要です。

3. 契約書の確認が最優先

鍵交換費用については、契約書に明記されていることがほとんどです。以下のポイントを確認しましょう。

- 鍵交換が必須かどうか

- 費用負担者が誰であるか

- 費用の上限や具体的な金額

契約書に記載がない場合や不明点がある場合は、貸主や管理会社に確認することが大切です。曖昧なまま契約を進めると、後々トラブルになる可能性があります。

4. 費用を抑えるための工夫

鍵交換費用を抑えるためには、以下の方法を検討してみてください。

- 複数の業者に見積もりを依頼する

鍵交換業者によって費用が異なるため、複数の業者から見積もりを取り、最も安い業者を選ぶことで費用を抑えられる可能性があります。ただし、貸主や管理会社が指定する業者以外を利用できない場合もあるため、事前に確認が必要です。 - 防犯性の高い鍵への交換を提案する

ディンプルキーや電子錠など、防犯性の高い鍵への交換を希望する場合、貸主にそのメリットを説明し、費用の一部を負担してもらえるよう交渉することも可能です。 - 鍵交換が不要な場合を確認する

前の入居者が短期間で退去した場合や、鍵が新しい場合には、鍵交換が不要である可能性もあります。その場合、貸主に確認し、費用を削減できるか交渉してみましょう。

5. あまり知られていないポイント

- 鍵交換の義務は法律で定められていない

鍵交換は法律で義務付けられているわけではありません。そのため、貸主が鍵交換を行わない場合もあります。ただし、防犯上のリスクを考慮すると、鍵交換を行うことが推奨されます。 - 鍵交換費用の相場は地域や鍵の種類で異なる

一般的な鍵交換費用は1万円~3万円程度ですが、地域や鍵の種類(ディンプルキーや電子錠など)によって大きく異なります。特に防犯性の高い鍵は費用が高額になる傾向があります。 - 鍵交換を拒否することも可能

契約書に鍵交換が必須と記載されていない場合、借主が鍵交換を拒否することも可能です。ただし、その場合は前の入居者が鍵を持っている可能性があるため、防犯上のリスクを十分に考慮する必要があります。

6. トラブルを防ぐために

鍵交換費用に関するトラブルを防ぐためには、以下の点に注意しましょう。

- 契約前に鍵交換の有無や費用負担について確認する

- 費用が高額な場合は、他の物件と比較して交渉材料にする

- 鍵交換後のスペアキーの管理について取り決めを行う

鍵交換は防犯上非常に重要な要素であるため、貸主と借主の双方が納得できる形で進めることが大切です。交渉の際には、相手の立場を尊重し、丁寧な言葉遣いを心がけることで、スムーズに話を進めることができるでしょう。

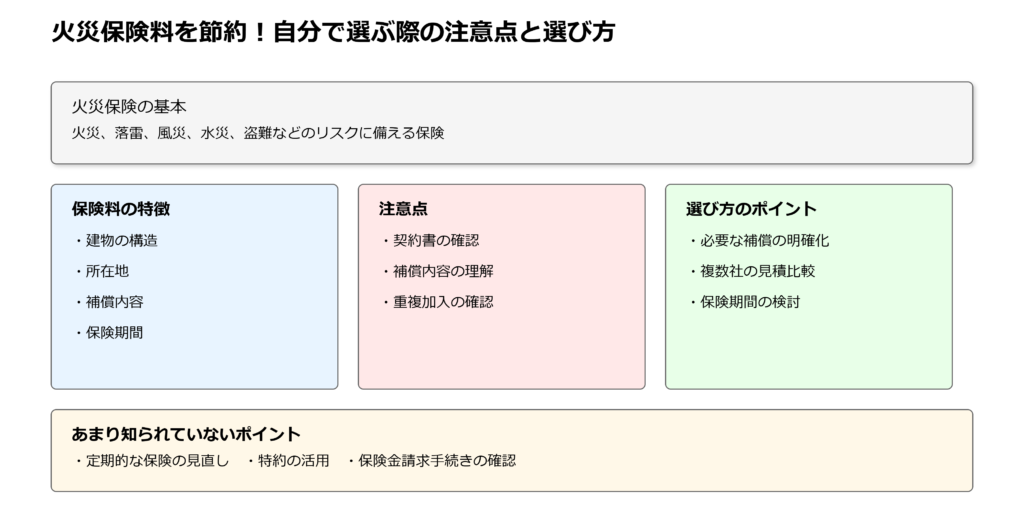

火災保険料を節約!自分で選ぶ際の注意点と選び方

火災保険は、火災だけでなく、落雷、風災、水災、盗難など、さまざまなリスクに備えるための保険です。賃貸物件の場合、不動産会社から勧められた火災保険に加入することが一般的ですが、自分で保険会社やプランを選ぶことも可能です。自分で選ぶことで、保険料を節約できる場合があります。

火災保険料の特徴

火災保険料は、建物の構造、所在地、補償内容、保険期間などによって大きく異なります。同じ条件でも、保険会社によって保険料が異なることも珍しくありません。そのため、複数の保険会社から見積もりを取り、比較検討することが重要です。

インターネット上には、複数の保険会社の見積もりを一度に取得できる比較サイトもありますので、活用すると便利です。▶▶▶火災保険一括見積もり依頼サイト

自分で選ぶ際の注意点

火災保険を自分で選ぶ際には、いくつか注意すべき点があります。まず、賃貸借契約書を確認し、加入が義務付けられている補償内容や、保険金額の最低ラインなどを確認しましょう。これらの条件を満たしていない保険に加入すると、契約違反になる可能性があります。

次に、補償内容をしっかりと理解することが大切です。火災保険には、家財保険、借家人賠償責任保険、個人賠償責任保険など、さまざまな種類の保険があります。特に賃貸物件の場合、借家人賠償責任保険が重要です。これは、火災などで部屋に損害を与えてしまった場合に、大家さんに対して賠償責任を負う場合に補償されます。

また、補償内容の重複についても注意が必要です。例えば、個人賠償責任保険は、他の保険(自動車保険や傷害保険など)の特約として付帯されている場合があります。重複して加入すると、保険料が無駄になってしまうため、加入状況を確認しましょう。

選び方

火災保険を選ぶ際は、まず必要な補償内容を明確にすることが大切です。賃貸借契約書の内容や、自分のライフスタイルに合わせて、必要な補償を選びましょう。

次に、複数の保険会社から見積もりを取り、保険料と補償内容を比較検討します。保険料だけでなく、補償内容の充実度や、保険会社の評判なども考慮して、総合的に判断しましょう。

保険期間も重要なポイントです。一般的に、保険期間が長いほど、1年あたりの保険料は安くなります。しかし、途中で解約すると、解約返戻金が少なくなる場合があるので、注意が必要です。自分のライフプランに合わせて、適切な保険期間を選びましょう。

専門家のアドバイスを活用する

不明な点や疑問点は、必ず保険会社や保険代理店に確認しましょう。専門家のアドバイスを受けることで、自分に合った火災保険を見つけることができます。特に、保険の内容や条件について詳しく説明を受けることで、より良い選択ができるでしょう。

あまり知られていないポイント

- 保険の見直しを定期的に行う

火災保険は一度加入したら終わりではありません。生活環境や所有物が変わることで、必要な補償内容も変わるため、定期的に見直しを行うことが重要です。特に引っ越しや大きな買い物をした際には、保険内容を再確認しましょう。 - 特約の活用

火災保険には、特約として追加できる補償がある場合があります。例えば、地震保険や水災補償など、特定のリスクに対する補償を追加することで、より安心して生活することができます。特約の内容や費用についても、しっかりと確認しておくことが大切です。 - 保険金の請求手続きについて

万が一の際に備えて、保険金の請求手続きについても事前に確認しておくと良いでしょう。保険会社によって手続きの流れや必要書類が異なるため、スムーズに対応できるように準備しておくことが重要です。

火災保険は、万が一のリスクに備えるための重要な手段です。自分に合った保険を選ぶことで、安心して生活することができます。しっかりと情報を集め、賢い選択を行いましょう。

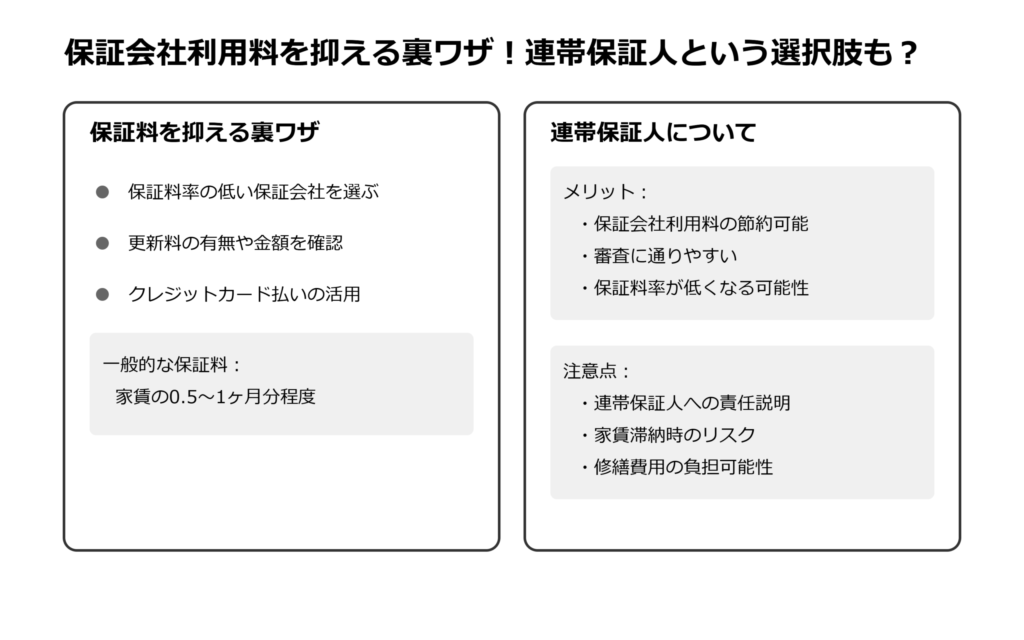

保証会社利用料を抑える裏ワザ!連帯保証人という選択肢も?

賃貸物件を借りる際、家賃保証会社の利用を求められることが多くなっています。保証会社は、入居者が家賃を滞納した場合に、代わりに家賃を立て替えてくれるサービスを提供します。しかし、この保証会社を利用するには保証料を支払う必要があり、一般的には家賃の0.5~1ヶ月分程度となります。決して安くはないため、少しでも費用を抑えたいと考える方も多いでしょう。

保証料を抑える裏ワザ

- 保証料率の低い保証会社を選ぶ

保証会社によって保証料率は異なりますので、複数の保証会社を比較検討することが重要です。不動産会社が特定の保証会社を勧めてくる場合でも、他の保証会社を利用できないか交渉してみる価値があります。特に、地域によっては競争が激しいため、より良い条件を提示してくれる会社が見つかるかもしれません。 - 更新料の有無や金額を確認する

保証会社によっては、契約更新時に更新料が発生する場合があります。更新料は保証料の数割程度が一般的ですが、中には更新料無料の保証会社も存在します。長期的に見ると、更新料の有無は大きな差になりますので、必ず確認しましょう。 - クレジットカード払いの活用

ほとんどのWebサイトでは取り上げられていませんが、クレジットカード払いが可能な保証会社を選ぶことも、間接的に保証料を抑える方法の一つです。クレジットカードで支払うことでポイント還元を受けられる場合があります。ポイント還元率の高いクレジットカードを利用すれば、実質的な負担を軽減できます。

連帯保証人という選択肢も?

保証会社の利用が一般的になる前は、賃貸物件を借りる際には連帯保証人を立てることが一般的でした。連帯保証人は、入居者が家賃を滞納した場合に、入居者に代わって家賃を支払う義務を負います。近年では、連帯保証人を見つけることが難しい場合も多く、保証会社の利用が増えていますが、親族などに連帯保証人になってもらえる場合は、保証会社を利用せずに済む可能性があります。

ただし、連帯保証人には入居者と同等の責任が生じます。家賃滞納だけでなく、入居者が部屋を破損させた場合の修繕費用なども、連帯保証人が請求される可能性があります。連帯保証人を依頼する際には、そのリスクを十分に説明し、理解してもらうことが重要です。

また、不動産会社や大家さんによっては、連帯保証人がいても保証会社の利用を必須としている場合があります。この場合は、連帯保証人を立てても保証料は発生します。しかし、連帯保証人がいることで、保証料率が低くなる、審査に通りやすくなるなどのメリットがある場合もありますので、交渉してみる価値はあるでしょう。

まとめ

連帯保証人という選択肢は、保証料を抑える有効な方法ですが、リスクも伴います。双方にとって納得のいく方法を選ぶことが重要です。保証会社の利用料を抑えるためには、複数の選択肢を検討し、しっかりと情報を集めることが大切です。自分に合った方法を見つけ、賢く賃貸契約を進めましょう。

【エリア限定】自治体独自の家賃補助制度をチェック!

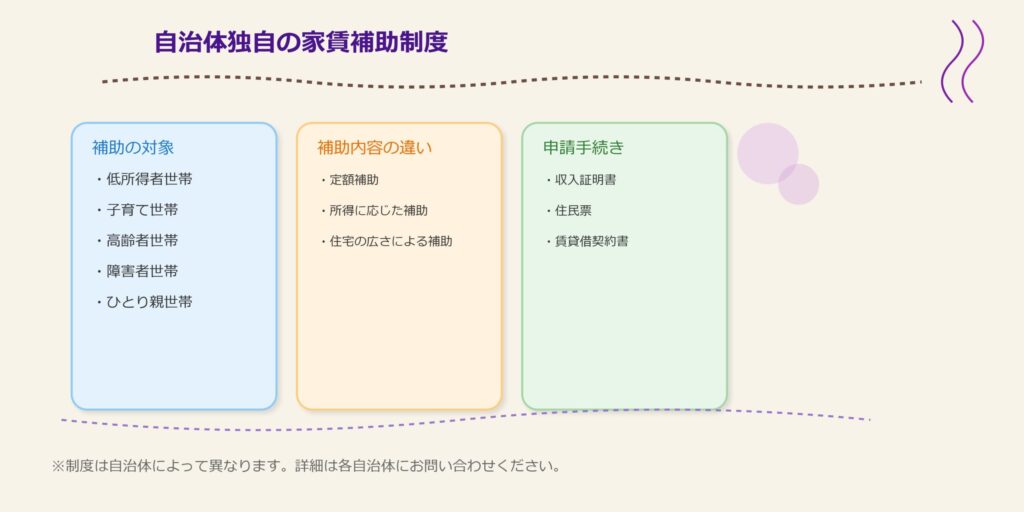

自治体独自の家賃補助制度について、詳しくご説明いたします。この制度は、国が実施している住宅支援制度に加え、各地方自治体が独自に設けているもので、特定の条件を満たす住民に対して家賃の一部を補助するものです。

補助の対象

補助の対象となる世帯は、自治体によって異なりますが、一般的には以下のような世帯が含まれます。

- 低所得者世帯

- 子育て世帯

- 高齢者世帯

- 障害者世帯

- ひとり親世帯

さらに、新婚世帯や特定の地域への転入者を対象とした制度を設けている自治体も存在します。このように、対象となる世帯は多岐にわたります。

補助内容の違い

補助内容も自治体によって異なります。例えば、家賃の一部を定額で補助する場合や、所得に応じて補助額が変わる場合があります。また、住宅の広さや築年数によっても補助額が異なることがあります。このため、各自治体の制度は多様性に富んでおり、利用者にとって選択肢が広がります。

情報収集の重要性

多くのWebサイトでは、国の制度や主要な自治体の制度が紹介されていますが、全ての自治体の制度を網羅しているわけではありません。特に、人口の少ない市町村や比較的新しい制度については情報が少ない場合があります。そのため、自治体の広報誌やホームページ、窓口などで最新の情報を確認することが重要です。

注意点と利用方法

自治体の家賃補助制度を利用するには、まず自分が住んでいる、またはこれから住む予定の自治体の制度を調べる必要があります。制度の利用条件は自治体によって異なりますが、多くの場合、所得制限や居住年数、世帯構成などの条件が設けられています。これらの条件を満たしていることを確認し、必要書類を揃えて申請します。

申請の際には、収入証明書、住民票、賃貸借契約書の写しなど、様々な書類が必要になります。自治体によって必要書類が異なりますので、事前に確認し、不備のないように準備することが大切です。審査には時間がかかる場合もありますので、余裕を持って申請することが重要です。また、制度によっては予算の上限に達した場合、受付が終了することがありますので、早めに申請するよう心がけましょう。

自治体の家賃補助制度は、住居費の負担を軽減できる非常にありがたい制度です。ぜひ、ご自身の地域の制度を調べて、活用を検討してみてください。

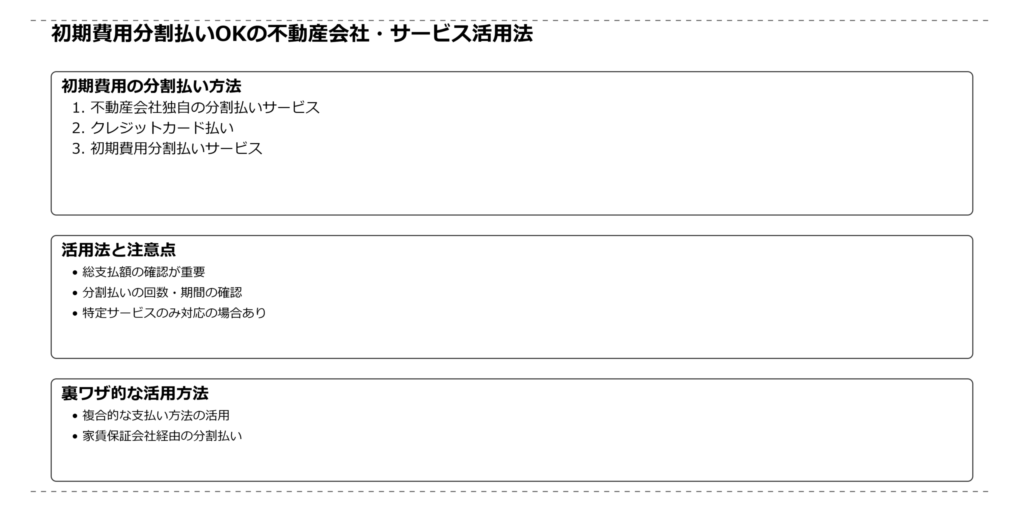

初期費用分割払いOKの不動産会社・サービス活用法

賃貸物件を借りる際に必要な初期費用は、敷金や礼金、仲介手数料、前家賃など、まとまった金額が必要です。この初期費用が負担となり、引っ越しを諦める方も少なくありません。しかし、最近では初期費用を分割払いできる不動産会社やサービスが増加しています。▶▶▶レオパレス21

初期費用の分割払い方法

初期費用の分割払いには、主に以下の三つの方法があります。

- 不動産会社独自の分割払いサービス

一部の不動産会社では、自社で初期費用の分割払いサービスを提供しています。この場合、金利や手数料がかからない、または低く設定されていることが多いです。 - クレジットカード払い

クレジットカードで初期費用を支払い、カード会社のリボ払いや分割払いを利用する方法です。カード会社によっては、ポイントが付与される特典があります。ただし、金利や手数料がかかる場合があるため、注意が必要です。 - 初期費用分割払いサービス

金融機関や専門の会社が提供する、初期費用に特化した分割払いサービスです。審査が必要な場合もありますが、クレジットカードを持っていない方でも利用できる可能性があります。

活用法と注意点

初期費用分割払いサービスを利用する際には、まず金利や手数料を含めた総支払額を確認することが重要です。分割払いにすると月々の支払いは楽になりますが、総支払額は一括払いよりも高くなることがほとんどです。

また、分割払いの回数や期間も確認しましょう。無理のない返済計画を立てることが大切です。返済が滞ると、信用情報に傷がつき、今後のローン審査に影響が出る可能性があります。

ほとんどのWebサイトでは取り上げられていない情報として、不動産会社によっては特定の分割払いサービスしか利用できない場合があります。希望する分割払い方法がある場合は、事前に不動産会社に確認することをお勧めします。

さらに、分割払いを利用すると審査が厳しくなる場合があることも覚えておきましょう。特に信用情報に問題がある場合は、分割払いが利用できない可能性があります。

裏ワザ的な活用方法

一部の不動産会社では、初期費用の一部を分割払いにし、残りをクレジットカードで支払うという複合的な支払い方法に対応している場合があります。これにより、クレジットカードのポイント還元を受けつつ、分割払いの手数料を抑えることが可能です。

また、家賃保証会社の中には、初期費用の分割払いに対応しているところもあります。保証会社経由で分割払いを利用することで、不動産会社が分割払いに対応していなくても、分割払いができる可能性があります。

初期費用分割払いサービスは、上手に活用すれば引っ越しのハードルを下げてくれる便利なサービスです。しかし、安易に利用するのではなく、メリットとデメリットをしっかりと理解し、無理のない返済計画を立てることが大切です。

引越し後も安心!フリーター女子が知っておくべき節約術&生活の知恵

「引越しが終わって、やっと1Kでの新生活がスタート!…でも、ちょっと待って!」 新生活への期待に胸を膨らませているあなた。 もしかして、引越し後の生活費について、具体的な計画は立てていますか?

フリーターの場合、収入が不安定なこともあり、毎月のやりくりが不安…という方も多いのではないでしょうか。 「なんとかなる」と楽観視していると、後で痛い目を見る可能性も。

この章では、「なんとかなる」ではなく「なんとでもなる!」状態にするための、様々な節約術と生活の知恵をご紹介。

一般的な節約術(電気代節約、自炊のススメなど)はもちろんのこと、

- 「え、そんな方法で節約できるの!?」と驚くような、裏ワザ的な節約術

- あまり知られていない、フリーターだからこそ活用したい、お得な制度やサービス

- 「こんなことまで考えなきゃいけないの…?」と、つい見落としがちな、生活の落とし穴

など、他のWebサイトではなかなか見つけられない情報も満載です。

「節約って、なんだか大変そう…」 「私、ズボラだから無理かも…」

そう思っているあなたも、大丈夫! 初心者さんでも、無理なく、楽しく続けられる方法ばかりです。

この記事を読めば、あなたもきっと、お金の不安から解放され、心豊かな1Kライフを送れるようになりますよ。 さあ、一緒に、賢く、そして楽しい新生活を始めましょう!

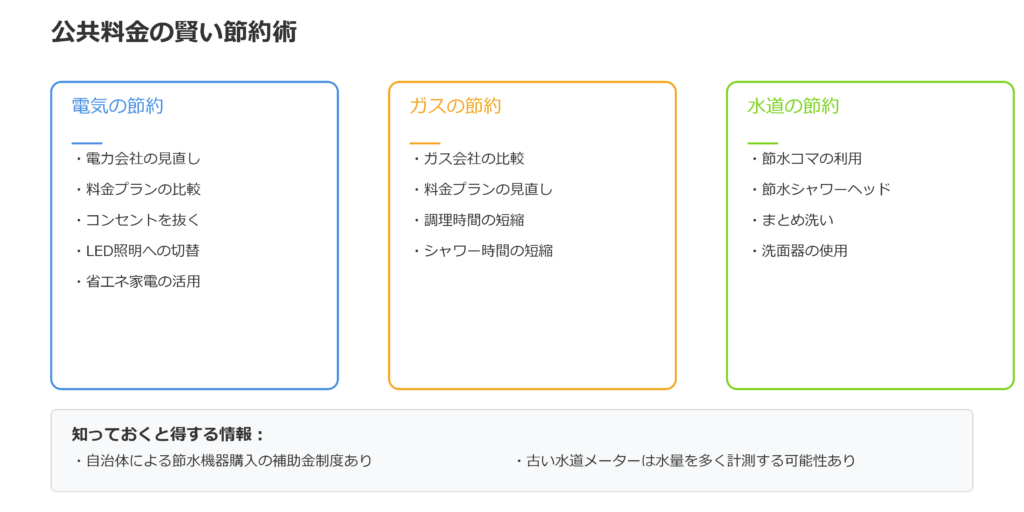

電気・ガス・水道…公共料金の賢い節約術

電気、ガス、水道といった公共料金は、毎月の生活費の中で大きな割合を占める固定費です。これらを賢く節約することで、家計にゆとりが生まれます。

電気の節約

電気の節約は、まず電力会社や料金プランの見直しから始めましょう。2016年の電力自由化により、様々な会社やプランを選べるようになりました1。自分のライフスタイルに合ったプランを選ぶことで、電気料金を大幅に削減できる可能性があります。比較サイトなどを活用して、最適なプランを探してみるのがよいでしょう。

家電の使い方も重要です。使っていない家電のコンセントを抜いたり、冷蔵庫の設定温度を適切にしたりすることで節約できます3。照明をLEDに変えるなど、小さな工夫の積み重ねが大きな節約につながります。省エネ家電への買い替えも、長期的に見ると効果的です。

ガスの節約

ガスの節約は、プロパンガスの場合、ガス会社の変更を検討するのが有効です1。プロパンガスは会社によって料金が大きく異なるため、比較検討することが大切です。都市ガスの場合は、料金プランの見直しや、ガス機器の効率的な使用を心がけましょう。

調理時間を短縮したり、シャワー時間を短くしたりするなど、日々の生活の中で工夫できることはたくさんあります3。また、コンロの周りを小まめに掃除することで、ガスの効率的な使用につながります1。

水道の節約

水道の節約は、節水コマや節水シャワーヘッドの利用が効果的です。これらは、少ない水量でも十分な水圧を保てるため、水道料金の節約につながります。トイレの大小レバーを使い分けたり、洗濯はまとめ洗いをしたりすることも重要です3。

ほとんどのウェブサイトでは触れられていませんが、自治体によっては、節水機器の購入に対して補助金を出している場合があります。お住まいの自治体のホームページなどを確認してみるのもよいでしょう。

また、古い水道メーターは、実際よりも多く水量を計測している場合があるため、定期的な点検や交換を検討することも大切です。検針票をよく確認し、異常に高い場合は、水道局に相談してみることをおすすめします。

これらの方法を組み合わせることで、公共料金を効果的に節約できます。小さな工夫の積み重ねが、大きな節約につながることを忘れずに、日々の生活の中で実践していきましょう。

食費を月1万円台に抑える!自炊&節約レシピ

基本的な食材選びと買い物のコツ

食費を月1万円台に抑えるためには、食材選びと買い物の方法が重要です。旬の野菜を選ぶことで、栄養価が高く、価格も安い食材を手に入れることができます。

例えば、春はキャベツやニラ、夏はゴーヤやナス、秋はにんじんやじゃがいも、冬は大根や白菜などが旬の野菜として挙げられます。

また、卵は栄養価が高く、年中安価で購入できるため、節約レシピには欠かせない食材となっています。買い物の際は、スーパーの特売情報をチェックし、まとめ買いをすることで、さらに節約効果を高めることができるでしょう。

閉店間際に値引きされる生鮮食品を狙うことも、食費節約の有効な手段です。

簡単でおいしい節約レシピの紹介

節約しながらも満足感のある食事を作るには、簡単でおいしいレシピを知ることが大切です。

例えば、「とんぺい焼き・ご飯」や「鶏肉の料理酒炒め・ご飯」、「鶏ひき肉とほうれん草と卵の三色丼」などが、一人暮らしの方におすすめです。

これらのレシピは、材料費が安く、調理も簡単なため、初心者でも挑戦しやすいでしょう。また、「レンジde豚こまチンジャオロース」や「レンジで簡単!マーボー豆腐」のように、電子レンジを使った時短レシピも便利です。

これらのレシピは、火を使わずに調理できるため、安全面でも優れています。さらに、あまり知られていませんが、残り物を活用したアレンジレシピを覚えることで、食材の無駄を減らし、さらなる節約につながります。

効率的な調理と保存方法

効率的な調理と保存方法を身につけることで、食費の節約と時間の有効活用が可能になります。まず、週末にまとめて下準備をする「作り置き」の習慣をつけることをおすすめします。

例えば、野菜を洗って切っておいたり、肉を下味をつけて冷凍したりすることで、平日の調理時間を大幅に短縮できます。

また、一度に大量に調理して小分けに冷凍する方法も効果的です。これにより、食材の無駄を減らし、毎日の調理の手間も省けます。

保存方法については、真空パックを活用することで、食材の鮮度を長く保つことができます。あまり知られていませんが、野菜の切り方を工夫することで、保存期間を延ばすことも可能です。

例えば、にんじんは輪切りにして水に浸けておくと、長持ちします。これらの方法を組み合わせることで、より効果的な節約が実現できるでしょう。

格安SIMで通信費を大幅カット!自分に合ったプランの選び方

格安SIMの基本を理解する

格安SIMとは、大手キャリアから回線を借りて運営している通信サービスです。維持費用が抑えられるため、月々3,000円から5,000円程度の携帯料金の削減が可能となります。

格安SIMの特徴は、シンプルで分かりやすい料金プランにあります。データ容量や通話時間に応じて様々なプランが用意されているため、自分の利用状況に合わせて最適なものを選択できます。また、大手キャリアと比較して、契約の縛りが少ないことも魅力の一つです。

ただし、一部のサービスでは通信速度が遅くなる場合があるため、事前に確認することをおすすめします。

利用状況に合わせたプラン選び

自分の利用状況を正確に把握することが、最適なプラン選びの鍵となります。データ通信量が少ないライトユーザーであれば、低価格な少容量プランを選ぶことで大幅なコスト削減が可能です。

一方、動画視聴やオンラインゲームなどデータ通信量が多いヘビーユーザーは、大容量プランを選択することで快適な通信環境を維持できます。

通話時間が多い方には、通話料金が安く設定されているプランがおすすめです。

また、最近では5Gに対応した格安SIMも増えてきているため、高速通信を求める方はこれらのプランも検討するとよいでしょう。

コスト削減のための賢い利用法

格安SIMをより効果的に活用するためには、いくつかの工夫が必要です。まず、キャンペーンの活用が挙げられます。

契約初月の料金無料や、特定のサービスとの併用による大幅割引など、様々な特典が用意されています。特に他社からの乗り換え時に恩恵を受けられるケースが多いため、注目すべきポイントです。

次に、Wi-Fiの積極的な利用があります。自宅や外出先のWi-Fiを活用することで、データ容量を節約し、より少ない容量のプランへの切り替えが可能となります。

さらに、あまり知られていませんが、データ節約アプリを併用することで、より効果的にデータ使用量を抑えることができます。これらの方法を組み合わせることで、格安SIMの利用をさらに経済的なものにできるでしょう。

・ブロードバンド事業20年以上の実績 BB.exciteが運営

・業界最安水準だから安い

・音声通話SIMなら3GBで690円(税込)

・選べる2つの料金プラン(段階制料金と定額制料金)

・安心のdocomo回線、au回線

・1つの契約で最大5枚のSIMカードが利用可能

今すぐエキサイトモバイルに乗り換えてスマホ代を大幅節約する↓↓

100均グッズで快適&おしゃれな1Kインテリアを実現!

デスク周りの環境づくり

100均アイテムを活用して、コンパクトな1Kでも勉強に集中できるデスク周りを作ることができます。まず、ベースカラーを決めて空間に統一感を持たせることが大切です。

例えば、セリアで購入したガラス瓶にグリーンを入れたり、ラウンドマットや写真フレームを配置したりすることで、おしゃれな雰囲気を演出できます。

また、ワイヤーネットを折り曲げてマガジンラックを作成し、本の収納スペースを確保するのもおすすめです。

さらに、植物を取り入れることで、より快適な空間を作り出すことができるでしょう。これらの工夫により、5年先も愛用したくなるようなお気に入りの空間を作り上げることができます。

キッチンスペースの有効活用

狭い1Kのキッチンでも、100均グッズを使って効率的に空間を活用できます。

例えば、シンクに100均の湯切り網を使用することで、まな板を置ける作業スペースを確保できます。また、壁掛け棚を設置して調味料を収納することで、限られたスペースを有効活用できます。

さらに、シンク下の収納も100均アイテムで整理整頓が可能です。突っ張り棒とS字フックを使って、使用頻度の低いものを掛けることで、スッキリとした収納を実現できます。

これらの工夫により、狭いキッチンでも料理がしやすい環境を整えることができるでしょう。

おしゃれなアクセントづくり

1Kの限られたスペースでも、100均アイテムを使ってセンスの良いインテリアを作り出すことができます。例えば、白い床をベースにモノトーンの家具を配置し、赤などのアクセントカラーを取り入れることで、スタイリッシュな空間を演出できます。

また、ドライフラワーやディフューザーなどの雑貨をディスプレイすることで、個性的な空間を作り出せます。プチプラ雑貨店やハンドメイドのアイテムを活用しつつ、安っぽく見えるものは避け、じっくりと厳選してアイテムを選ぶことが重要です。

さらに、100均の網をベッドに取り入れるなど、意外性のある使い方も空間に魅力を加えます。これらの工夫により、誰もが羨むようなセンスの良いお部屋を実現できるでしょう。

参考動画Roommyルームツアーさんの動画です↓

フリマアプリ&リサイクルショップ活用術!不用品を売ってお小遣い稼ぎ

フリマアプリの基本と安全な利用方法

フリマアプリは、個人間で中古品を売買できるプラットフォームです。利用者は簡単に出品や購入ができ、不用品を手軽に現金化できる魅力があります。

安全性の面では、多くのアプリが決済代行サービスを提供しており、直接的な金銭のやり取りを避けられます。初めて利用する方は、商品の状態や出品者の評価をよく確認しましょう。

また、個人情報の取り扱いには十分注意が必要です。トラブル防止のため、アプリ内でのやり取りを徹底し、取引場所を公共の場所にするなどの対策も有効です。

さらに、一部のフリマアプリでは、専門家による鑑定サービスを提供しているものもあります。高額商品を購入する際には、このようなサービスを活用することで、より安心して取引を行うことができます。

▶▶▶自宅でカンタンに買取ができる「Pollet(ポレット)」

リサイクルショップの活用法と高値で売るコツ

リサイクルショップは、様々なジャンルの不用品をまとめて査定してもらえる便利な場所です2。高値で売るコツは、商品の状態を良くすることです。付属品を揃え、できるだけ新品に近い状態にすることで査定額が上がります。

また、外箱や取扱説明書があると、さらに高く売れる可能性があります。季節や新製品の発売時期も考慮に入れましょう。例えば、空調家電は季節によって需要が変動するため、適切な時期に売ることが重要です。

一部のリサイクルショップでは、買取価格の保証サービスを行っています。事前に複数店舗で査定を受け、最高額を提示した店舗の見積書を持参すると、より高い買取額で交渉できる場合があります。

不用品売却の注意点とトラブル回避策

不用品を売却する際は、いくつかの注意点があります。まず、手数料や送料などの諸経費をしっかりと確認することが大切です。

フリマアプリやリサイクルショップによって料金体系が異なるため、事前に調べておくことでお得に売却できます。

また、買取不可能なアイテムもあるため、事前に確認しておくことが重要です。トラブルを避けるためには、商品の状態を正確に伝えることが不可欠です。傷や汚れなどを隠さず、誠実に対応することで、購入者とのトラブルを防ぐことができます。

さらに、一部の自治体では不用品の回収サービスを行っています。これらのサービスは無料または低価格で利用できる場合があり、大型家具や家電製品の処分に困った際には有効な選択肢となります。

シェアサイクル、カーシェア…賢く使って交通費を節約!

シェアモビリティサービスの概要と利点

シェアモビリティサービスは、車両や自転車を共同で利用する新しい交通手段です。このサービスを活用することで、車両購入費や維持費を節約でき、経済的なメリットがあります。

また、必要な時だけ利用できるため、ライフスタイルに合わせて柔軟に活用できます。従来の公共交通機関では移動が難しかった地域でも、シェアモビリティの導入により移動の利便性が向上しています。環境への配慮や都市部の駐車場不足の解消にも貢献しており、持続可能な交通システムとして注目を集めています。

さらに、シェアモビリティは地域コミュニティの活性化にも一役買っており、利用者同士の交流の機会を生み出しています。

カーシェアリングの特徴と活用法

カーシェアリングは、会員が事業者の提供する車両を共同で利用するサービスです。10分単位など短時間での利用が可能で、買い物や出張などに気軽に利用できます。

レンタカーと比較すると、予約の柔軟性が高く、最短30分から15分単位での予約が可能です。また、長時間利用の場合でも、多くの事業者がレンタカーより割安なパック料金を設定しています。

カーシェアリングの利用料金には通常、免責補償料金が含まれており、万一の際の補償も手厚くなっています。さらに、主要都市の駅前や空港にステーションが設置されているため、公共交通機関からの乗り換えもスムーズです。

最近では、電気自動車(EV)を導入するカーシェア事業者も増えており、環境に配慮した移動手段としても注目されています。

サイクルシェアの魅力と効果的な使い方

サイクルシェアは、自転車を共同で利用するサービスで、主に都市部での短距離移動に適しています。このサービスの最大の魅力は、「移動が楽になる」点にあります。

渋滞に巻き込まれることなく、効率的に目的地まで移動できるため、特に混雑した都市部での利用に適しています。また、健康増進や環境負荷の軽減にも貢献します。

サイクルシェアを効果的に使うコツは、事前に自転車ステーションの位置を確認し、目的地付近のステーションを把握しておくことです。

多くのサービスでは、スマートフォンアプリを通じてリアルタイムで自転車の空き状況を確認できるため、これを活用するとより便利です。

さらに、公共交通機関と組み合わせて利用することで、より柔軟な移動が可能になります。最近では、電動アシスト付き自転車を導入するサービスも増えており、より快適な乗り心地を提供しています。

無料Wi-Fiスポットを使いこなす!通信制限知らずの節約術

無料Wi-Fiスポットの種類と特徴

無料Wi-Fiスポットは、コンビニエンスストア、カフェ、ファストフード店、公共交通機関など、様々な場所で提供されています。

例えば、ファミリーマートでは「d Wi-Fi」が利用可能で、1回60分、1日3回まで接続できます。マクドナルドの「00_MCD-FREE-WIFI」は1回60分間、回数無制限で利用できます。

また、日本全国で利用可能な「Japan Wi-Fi auto-connect」というサービスもあり、主要な空港や駅、都市部で利用できます。

これらのサービスは、外出先でのインターネット接続を容易にし、通信費の節約に役立ちます。

ただし、セキュリティ面での注意が必要です。

最近では、一部の地方自治体が提供するWi-Fiサービスも増えており、観光客向けの情報提供にも活用されています。

無料Wi-Fiスポットの賢い活用法

無料Wi-Fiスポットを効果的に活用するには、専用のアプリを利用するのが便利です。

「タウンWiFi」や「Japan Wi-Fi auto-connect」などのアプリを使えば、自動的に利用可能なWi-Fiに接続できます。

これらのアプリは、全国35万ヵ所以上のWi-Fiスポットに対応しており、コンビニから空港まで幅広い場所で利用できます。

また、アプリによっては接続するWi-Fiを事前に設定できるため、セキュリティ面でも安心です。利用の際は、各スポットの利用時間制限や接続方法を確認しましょう。例えば、豊島区の「TOSHIMA Free Wi-Fi」では、利用規約に同意する必要があります。

さらに、2025年1月末からは一部の区有施設でOpenRoaming対応Wi-Fiが導入されるなど、サービスの変更にも注意が必要です。

セキュリティ対策と注意点

無料Wi-Fiスポットを利用する際は、セキュリティ対策が重要です。

まず、接続する際は正しいSSIDを選択しているか確認しましょう。偽のWi-Fiスポットに接続してしまう危険性があるためです。

また、VPN(仮想プライベートネットワーク)を利用すると、通信を暗号化できるため安全性が高まります。重要な個人情報やクレジットカード情報の入力は避け、必要な場合は携帯電話回線を使用することをおすすめします。

最近では、一部の無料Wi-Fiサービスが終了するケースもあります。例えば、セブンイレブンの「7SPOT」は2022年3月31日にサービスを終了しました。

また、「Japan Connected-free Wi-Fi」は2026年3月31日に最終利用停止となる予定です1。このような変更にも注意を払い、常に最新の情報を確認することが大切です。

▶▶▶セキュリティーなら必須のVPNサービス【スイカVPN】

コンビニ利用は計画的に!浪費を防ぐ賢い使い方

コンビニの賢い利用法と浪費防止策

コンビニエンスストアは便利な反面、つい余計な出費をしてしまう場所でもあります。

賢く利用するには、事前に買い物リストを作成し、必要なものだけを購入するよう心がけましょう。また、ポイントカードやクレジットカードを活用することで、お得にポイントを貯められます。

例えば、セブン-イレブンでは「nanaco」、ファミリーマートでは「Tポイント」が貯まります。さらに、コンビニ各社が提供するスマートフォンアプリを利用すると、クーポンや特別セールの情報を入手できます。

最近では、一部のコンビニで導入されている「デジタルサイネージ」を活用し、タイムリーな情報を確認することで、より計画的な買い物が可能になっています。

時間帯別のお得な利用方法

コンビニの商品やサービスは、時間帯によって異なる特典や割引が適用されることがあります。

例えば、多くのコンビニでは夕方以降に弁当やおにぎりの値引きが行われます。また、朝の時間帯にはコーヒーの割引サービスを実施しているコンビニもあります。

これらの時間帯別サービスを把握し、活用することで、より経済的な利用が可能になります。さらに、一部のコンビニでは、深夜や早朝の時間帯に限定したサービスを提供しています。

例えば、24時間営業のコンビニATMを利用する際、深夜手数料が発生する時間帯を避けることで、手数料を節約できます。最近では、AIを活用した需要予測システムにより、時間帯ごとの商品在庫が最適化されつつあり、より効率的な買い物が可能になっています。

コンビニサービスの活用と節約テクニック

コンビニは単なる商品販売だけでなく、多様なサービスを提供しています。

例えば、公共料金の支払い、チケットの購入、宅配便の発送などが可能です。これらのサービスを上手に活用することで、時間と交通費を節約できます。特に、複数の用事をまとめて済ませることがポイントです。

また、一部のコンビニでは、電子マネーやクレジットカードの利用でポイントが2重に貯まるサービスを提供しています。例えば、ファミリーマートでdポイントカードとクレジットカードを併用すると、より多くのポイントを獲得できます。

さらに、最近では一部のコンビニで導入されている「セルフレジ」を利用することで、待ち時間を短縮し、衝動買いを抑制する効果も期待できます。

これらのサービスを組み合わせて利用することで、より効率的かつ経済的なコンビニ利用が可能になります。

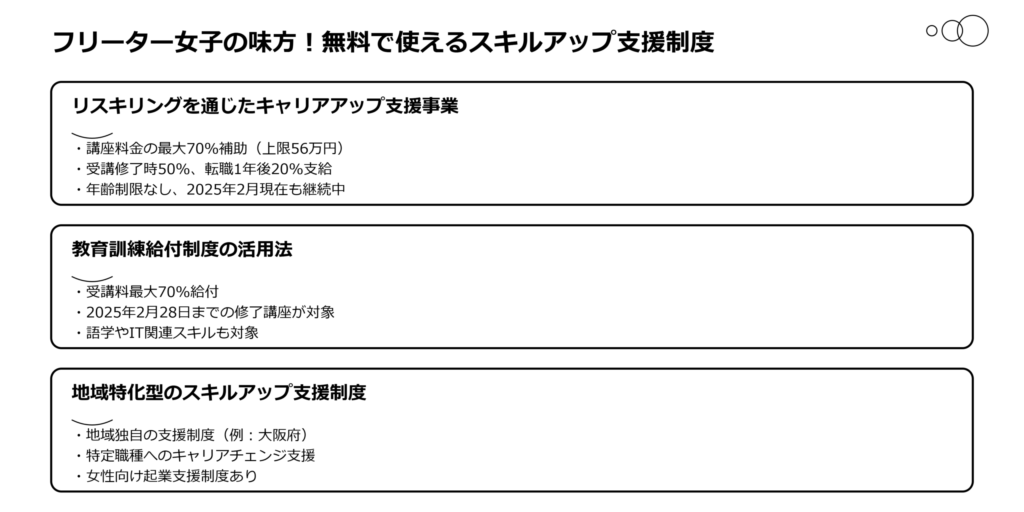

フリーター女子の味方!無料で使えるスキルアップ支援制度

リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業

リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業は、フリーター女子にとって非常に魅力的な制度です。この制度では、キャリアコンサルタントへの相談、リスキリング講座の受講、そして転職相談や職業紹介まで一体的に支援を受けられます。

最大で講座料金の70%、上限56万円の補助が受けられるため、経済的な負担を大幅に軽減できます。補助金の受け取りは2段階で行われ、受講修了時に50%、転職して1年継続後に残りの20%が支給されます。

この制度は2025年2月現在も継続しており、フリーターの方も対象となっています。

ただし、公務員や経営者、個人事業主は対象外となるため注意が必要です。

また、この制度は年齢制限がないため、幅広い年代のフリーター女子が活用できます。

教育訓練給付制度の活用法

教育訓練給付制度は、厚生労働省が提供する公的な制度で、フリーター女子のスキルアップを強力にサポートします。

この制度を利用すると、受講料の最大70%が給付されるため、経済的な負担を大きく軽減できます。対象となる講座は厚生労働大臣の指定を受けたものに限られますが、2025年2月28日までに修了する講座が対象となっています。

フリーター女子にとって特に注目すべき点は、この制度が雇用形態に関わらず利用できることです。パートやアルバイトとして働いている方も、一定の条件を満たせば利用可能です。

さらに、この制度は職業に直結するスキルだけでなく、語学やIT関連のスキルアップにも活用できるため、将来のキャリアの幅を広げるのに役立ちます。

地域特化型のスキルアップ支援制度

地域によっては、フリーター女子向けの独自のスキルアップ支援制度が用意されています。

例えば、大阪府では雇用保険の受給資格を喪失して1年以上経過した方を対象とするスキルアップ支援制度があります。

この制度はフリーランスの方も利用可能で、将来の収入増加やキャリアアップに向けたリスキリングを支援します。また、一部の地域では建設業やドライバーなど、特定の職種へのキャリアチェンジを支援する制度も設けられています。

これらの地域特化型の支援制度は、地元の産業ニーズに合わせたスキルアップを促進するため、フリーター女子の就職や転職の可能性を大きく広げます。

さらに、地域によっては女性向けの起業支援制度も用意されており、フリーターから起業家へのキャリアチェンジも視野に入れることができます。

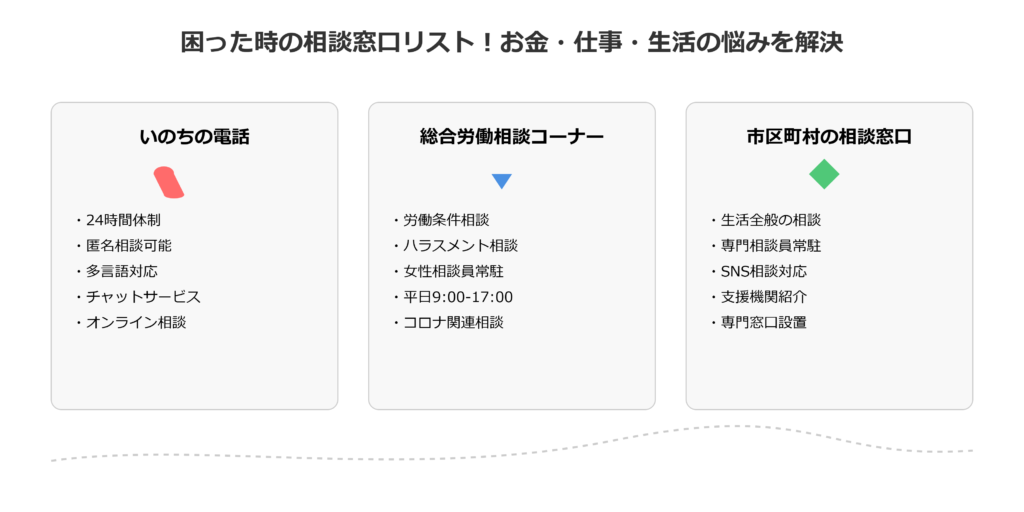

困った時の相談窓口リスト!お金・仕事・生活の悩みを解決

心の悩みに寄り添う「いのちの電話」

「いのちの電話」は、心の悩みを抱える方々のための無料電話相談サービスです。

全国各地に設置されており、多くの拠点で24時間体制で相談を受け付けています。例えば、東京いのちの電話は年中無休で24時間対応しており、匿名で相談できるため安心して利用できます。

また、一部の地域では多言語対応も行っており、横浜いのちの電話ではスペイン語とポルトガル語での相談も可能です。

さらに、東京英語いのちの電話では、チャットサービスも提供しています。

最近では、新型コロナウイルスの影響で増加した孤独や不安に対応するため、オンラインでの相談体制を強化している拠点もあります。

労働問題を解決する「総合労働相談コーナー」

厚生労働省が設置する「総合労働相談コーナー」は、労働問題に関するあらゆる相談に対応する窓口です。

解雇や賃金引き下げといった労働条件の問題から、職場でのいじめやハラスメントまで、幅広い相談に応じています。東京都内だけでも15か所以上の相談コーナーが設置されており、各コーナーの開庁時間は原則として平日の9:00から17:00までとなっています。

特筆すべき点として、一部のコーナーでは女性相談員が常駐しており、女性特有の労働問題にも対応しています。また、最近では新型コロナウイルス関連の労働相談にも力を入れており、テレワークや休業補償に関する相談も増加傾向にあります。

生活全般の悩みに対応する「市区町村の相談窓口」

各市区町村には、生活全般の悩みに対応する相談窓口が設置されています。これらの窓口では、福祉、健康、教育、住宅など、様々な分野の相談に応じています。

多くの自治体では、専門の相談員が常駐し、必要に応じて適切な支援機関への紹介も行っています。特に注目すべき点として、一部の自治体では、LINEやSNSを活用した相談サービスを開始しています。

これにより、若者を中心とした相談のハードルを下げる取り組みが進んでいます。また、最近では、ヤングケアラーや8050問題など、新たな社会問題に対応するための専門窓口を設置する自治体も増えています。

これらの窓口は、地域の実情に合わせたきめ細かな支援を提供しており、住民の生活を支える重要な役割を果たしています。

えっ、これもらえるの!? 一人暮らし&引越しで利用できる給付金・補助金

「引越しや一人暮らしには、何かとお金がかかりますよね。でも実は、国や自治体から、思いがけないサポートを受けられる場合があるんです!」

「給付金や補助金って、なんだか難しそう…」 「私には関係ないんじゃないの?」

そう思っていませんか?

実は、フリーターの方や、これから一人暮らしを始める方でも、利用できる制度がたくさんあります。 この章では、一般的な給付金・補助金の情報だけでなく、

- ほとんどの人が知らない、”隠れた”支援制度

- 特定の地域限定で利用できる、超お得な情報

- 申請の際の落とし穴と、確実に給付を受けるための裏ワザ

など、 「えっ、これもらえるの!?」と驚くような情報も、余すところなくお伝えします。

「自分には関係ない」と諦める前に、ぜひ一度、この記事をチェックしてみてください。 もしかしたら、数十万円単位のサポートを受けられるチャンスがあるかもしれませんよ! 損をしないためにも、しっかり確認していきましょう。

【全国版】引越し費用助成金はある?最新情報をチェック!

引越し費用助成金は、特定の条件を満たす方が引越しをする際に、国や地方自治体から費用の一部を補助してもらえる制度です。多くの場合、返済の必要がない給付型であるため、利用できる場合は積極的に活用したい制度といえます。

引越し費用助成金の種類と特徴

現在、全国一律で利用できる助成金はほとんど存在しませんが、多くの地方自治体が独自の制度を設けています。

主な助成金の例

- 移住支援金: 他都道府県から移住し、住宅を取得または賃借した世帯に交付される制度です。

- 結婚新生活支援事業: 新婚世帯を対象に、住居費や引越費用の一部を助成する制度です。

- 子育て世帯向け助成: 義務教育修了前の子どもがいる世帯を対象とした制度があります。

- 高齢者世帯住替え助成事業: 60歳以上の方を対象とした住み替え支援制度です。

- 三世代同居・近居支援住宅取得補助金: 子どもの世帯とその親の世帯が新たに近居または同居を始める場合に利用できます。

助成金情報の探し方と注意点

助成金情報は、転居予定の自治体のWebサイトや広報誌を確認することが重要です。また、自治体の窓口に直接問い合わせるのが最も確実な方法です。

注意点

- 申請には期限がある場合が多いため、早めの確認が必要です。

- 様々な書類が必要になるため、事前に準備しておくことが大切です。

- 助成金は課税対象となる場合があるため、税金面での影響も考慮しましょう。

新しい助成金制度の動向

最近では、環境に配慮した引越しを促進するため、エコフレンドリーな引越し方法を選択した場合に追加の助成金を提供する自治体も出てきています。これは、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みの一環として注目されています。

また、新型コロナウイルスの影響を受けて、テレワークを前提とした地方移住を支援する特別な助成金制度を設ける自治体も増えています。これらの制度は、都市部から地方への人口移動を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。

引越し費用助成金は、地域や対象者によって大きく異なるため、自分の状況に合った制度を丁寧に探すことが重要です。また、制度は年度ごとに変更される可能性があるため、最新の情報を確認することを忘れずに。賢く活用することで、引越しにかかる経済的負担を軽減できる可能性があります。

【自治体別】家賃補助・住宅手当を徹底調査!

家賃補助・住宅手当は、住居費の負担を軽減するための重要な制度です。両者には微妙な違いがありますが、どちらも生活を支える大切な支援策といえます。

家賃補助と住宅手当の違い

家賃補助は、自治体や国が低所得者や特定条件を満たす世帯に対して家賃の一部を直接補助する制度です。一方、住宅手当は企業が従業員の福利厚生として給与に上乗せする形で支給されます。

自治体ごとの家賃補助制度

各自治体で家賃補助制度の内容は大きく異なります。

東京都の事例

新宿区

- 対象:低所得世帯、特に若年層

- 補助内容:月額2万円〜3万円の家賃補助

- 特徴:20代から30代の新社会人が対象になることが多い

目黒区

- 対象:20代の単身者や新婚世帯

- 補助内容:月額数万円の家賃補助

- 特徴:引っ越し費用や初期費用の一部も補助される

千葉県佐倉市の事例

佐倉市では「戸建賃貸住宅家賃補助事業」を実施しています。この制度は以下の特徴があります:

- 対象:戸建て住宅を新たに賃貸契約した若者世帯・子育て世帯

- 目的:若者世帯の定住化、人口維持増加、コミュニティの維持・発展

- 補助内容:毎月の家賃の1/3(上限2万円)×24か月

- 申請期間:令和6年4月17日〜令和7年3月14日(先着順)

その他の自治体の取り組み

- 子育て世帯向け補助:18歳未満の子どもがいる世帯を対象に、月額最大2万円・最長3年間の補助を行う自治体があります。

- 高齢者・障がい者向け補助:立ち退きを迫られている高齢者、障害者、ひとり親世帯を対象に、転居費用や家賃差額を補助する制度もあります。

住宅手当の特徴と注意点

住宅手当は企業が従業員に支給する福利厚生の一つです。以下の点に注意が必要です:

- 課税対象:住宅手当は給与所得として課税されます。

- 支給条件:正社員のみ、または賃貸住宅居住者のみに限定される場合があります。

- 制度変更の可能性:会社の業績により、制度が変更または廃止される可能性があります。

知られざる住宅支援制度

特定の職業や目的に特化した支援制度も存在します:

- 医療・介護従事者向け:地方の医療機関や介護施設で働く医師、看護師、介護士向けの家賃補助や住宅提供。

- アーティスト支援:芸術家やクリエイター誘致のためのアトリエ付き住宅提供や家賃補助。

- 起業家支援:オフィス兼住宅の家賃補助。

最新の動向:環境配慮型引越し助成

最近では、環境に配慮した引越しを促進するため、エコフレンドリーな方法を選択した場合に追加の助成金を提供する自治体も出てきています。これは、カーボンニュートラル実現に向けた取り組みの一環として注目されています。

家賃補助や住宅手当の制度は常に変更される可能性があるため、最新情報の確認が欠かせません。自治体の窓口や企業の人事部門に直接問い合わせることで、正確な情報を入手できます。これらの制度を上手に活用することで、住居費の負担を軽減し、より豊かな生活を送ることができるでしょう。

失業保険だけじゃない!求職者支援制度をフル活用

失業保険は重要な支援制度ですが、それだけでなく様々な求職者支援制度を活用することで、より効果的な再就職活動が可能となります。

失業保険(雇用保険の基本手当)の基本

失業保険は、退職後の生活を支える制度です。受給には一定の条件があり、給付額や期間は個人の状況によって異なります。手続きはハローワークで行いますが、これだけに頼らず他の支援制度も活用することが大切です1。

求職者支援制度の活用

求職者支援制度は、失業保険を受給できない方や受給が終了した方を対象とした制度です。無料の職業訓練を受講でき、条件を満たせば月額10万円程度の給付金も支給されます。この制度は、スキルアップを図りながら再就職を目指す方に特に有効です。

見落としがちな支援制度

広域求職活動費や移転費は、就職活動や引っ越しにかかる費用を補助する制度です3。例えば、移転費は遠隔地への就職や職業訓練受講のために引っ越す際に支給されます。これらはハローワークで相談することで利用できる場合があります。

また、自治体独自の支援制度も見逃せません。就活交通費助成や奨学金返還助成など、地域によって様々なサービスが提供されています。

再就職支援サービスの活用

再就職支援サービスを利用することで、効率的に転職活動を進められます2。このサービスでは、履歴書の添削や模擬面接など、再就職活動全体をサポートしてくれる場合もあります。また、在職中に再就職活動を行う際の休日の融通など、きめ細かいサポートを受けられることがあります。

制度を最大限に活用するためのポイント

- 自身のニーズを明確にする

- ハローワークや自治体の窓口に積極的に相談する

- 遠慮せずに疑問や不安を解消する

- 長期的な視点を持ち、粘り強く取り組む

これらの支援制度を賢く活用することで、再就職への道のりがより確かなものとなります。焦らず、諦めず、一歩一歩前進していくことが大切です。新しい取り組みにも注目し、自分に合った支援を見つけていきましょう。求職活動は挑戦の連続ですが、これらの制度があなたの再出発を力強く後押ししてくれるはずです。

なお、雇用保険からの給付は全て非課税であり、基本手当には所得税、住民税が課税されません4。このような税制面での優遇も、求職者の生活を支える重要な要素となっています。

ひとり親家庭向けの支援制度もチェック!

給付型奨学金制度

ひとり親家庭の子どもたちを支援する「夢を応援基金『ひとり親家庭支援奨学金制度』」が2025年度も実施されます。

この制度は、ローソングループと全国母子寡婦福祉団体協議会が協力して運営しているものです。

月額30,000円の返還不要の奨学金が支給され、他の奨学金との併用も可能です。

対象は中学3年生から高校3年生までで、全国で400名が選ばれます。申請締切は2025年4月18日となっており、3月21日から受付が開始されます。

医療費助成制度

ひとり親家庭等医療費助成制度は、ひとり親自身やその子ども、両親がいない子どもの養育者が医療機関を受診した際の医療費を助成する制度です。

この制度は自治体によって内容が異なるため、詳細は居住地の自治体に確認することが重要です。また、この制度の利用資格は、他の支援策の要件としても活用されることがあります。

就労支援の要件緩和

2025年には、ひとり親の経済的支援を拡充するための新たな制度が検討されています。

これまで児童扶養手当の受給に連動していた就労支援策について、所得が上がって手当の受給対象から外れた場合でも、1年間程度は支援を継続して受けられるよう要件緩和が予定されています。

この改正により、ひとり親家庭の自立をより長期的に支援することが可能になると期待されます。

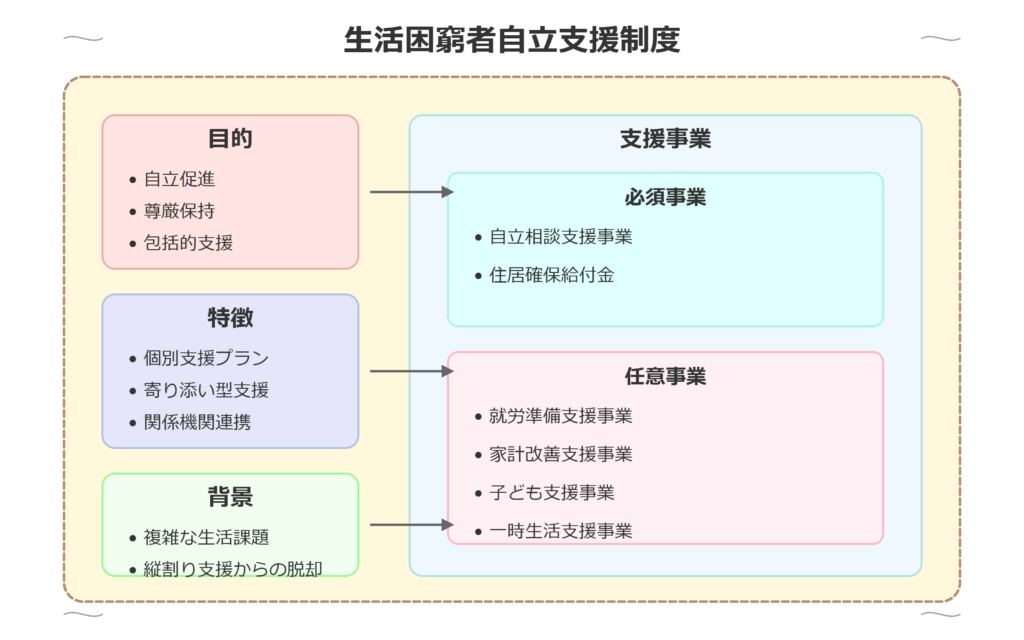

意外と知らない!? 生活困窮者自立支援制度とは

生活困窮者自立支援制度の概要

生活困窮者自立支援制度は、経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することが困難になるおそれのある方々に包括的な支援を提供する制度です。

この制度は、2015年に施行された生活困窮者自立支援法に基づいています。

従来の縦割り支援ではなく、横断的なアプローチを採用し、生活全般にわたる様々な問題に対応します。制度の特徴として、個々の状況に合わせた支援プランの作成や、専門の支援員による寄り添い型の支援が挙げられます。

また、全国の自治体に設置された相談窓口を通じて、誰もが相談できる体制を整えています。

制度が提供する主な支援内容

生活困窮者自立支援制度では、複数の支援事業が展開されています。

全国の自治体で必須とされているのは、自立相談支援事業と住居確保給付金です。自立相談支援事業では、個別の支援プランを作成し、就職や住まい、家計管理などの課題解決を支援します。

住居確保給付金は、住居を失うおそれのある方に一定期間、家賃相当額を支給する制度です。さらに、就労準備支援事業、家計改善支援事業、子どもの学習・生活支援事業などの任意事業も実施されています。

これらの事業は自治体によって取り組み状況が異なるため、地域の実情に応じた柔軟な支援が可能となっています。

制度の背景と今後の展望

生活困窮者自立支援制度は、従来の福祉制度では対応しきれない複雑な課題に対応するために創設されました。

経済的問題だけでなく、社会的孤立など多様な要因が絡み合う現代の生活困窮の実態に即した支援を目指しています。

2018年の法改正により、支援体制の強化が図られ、関係機関間の情報共有や都道府県単位での研修支援などが新たに盛り込まれました。

今後は、さらなる支援の充実と、地域社会全体での包括的な支援ネットワークの構築が期待されています。

また、制度の認知度向上や、支援を必要とする人々へのアウトリーチ活動の強化も重要な課題となっています。

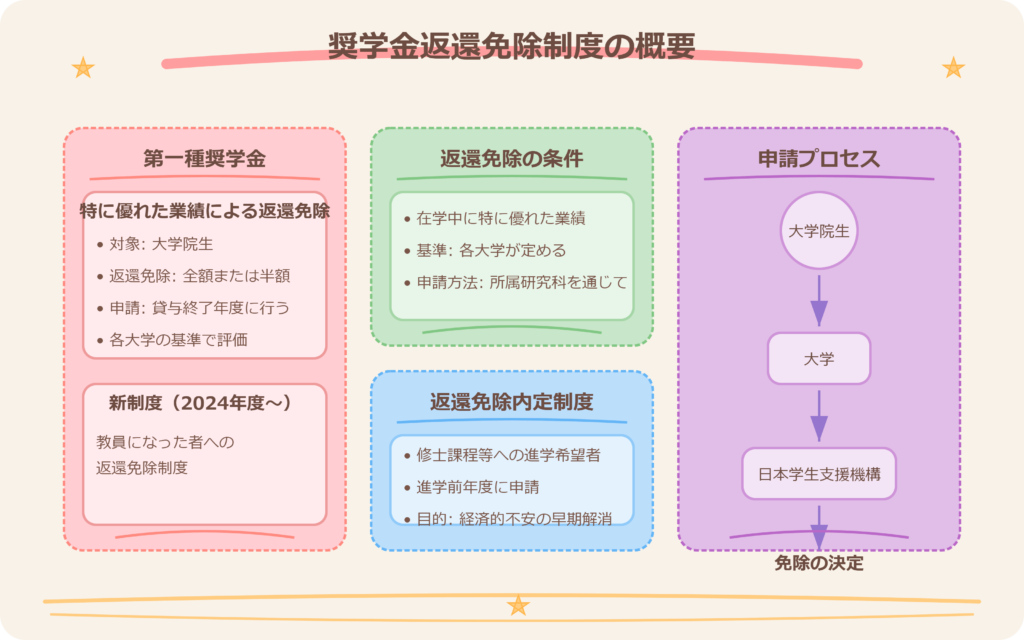

【裏ワザ】奨学金の返還免除制度を利用できるケースも!

奨学金返還免除制度の概要

日本学生支援機構の第一種奨学金には、「特に優れた業績による返還免除制度」があります。

この制度は、大学院で奨学金を受けた学生が、在学中に特に優れた業績を上げた場合に、奨学金の全額または半額の返還が免除されるものです。

返還免除の対象となるのは、当該年度内に奨学金の貸与が終了する大学院生です。申請は、奨学金の貸与が終了した年度に行う必要があり、修了年度とは限りません。

また、2024年度からは「教員になった者に対する奨学金の返還免除制度」も新設されました。

返還免除を受けるための条件と申請方法

返還免除を受けるためには、在学中に特に優れた業績を上げる必要があります。

具体的な基準は各大学が定めていますが、一般的に研究成果や学業成績が評価の対象となります。申請方法は各大学によって異なりますが、多くの場合、所属する研究科を通じて行います。

博士課程の学生は、「博士課程の業績評価に関するガイドライン」の要件を満たす必要があります。注意すべき点として、申請資格があっても、大学全体や日本学生支援機構での審査により返還免除の対象とならない場合もあります。

返還免除内定制度の活用

返還免除をより確実に得るための「裏ワザ」として、「返還免除内定制度」の活用が挙げられます。

この制度は、大学院進学時に返還免除を内定するもので、修士課程等への進学を希望する学生が対象となります。

特に、令和5年度以降の進学希望者から適用されており、科学技術イノベーション創出に寄与する分野や大学の強み、地域の強みを生かした分野への進学を希望する学生が対象です。

申請は進学予定の前年度に行い、大学院を通じて行います。この制度を利用することで、経済的不安を早期に解消し、安心して大学院進学を目指すことができます。

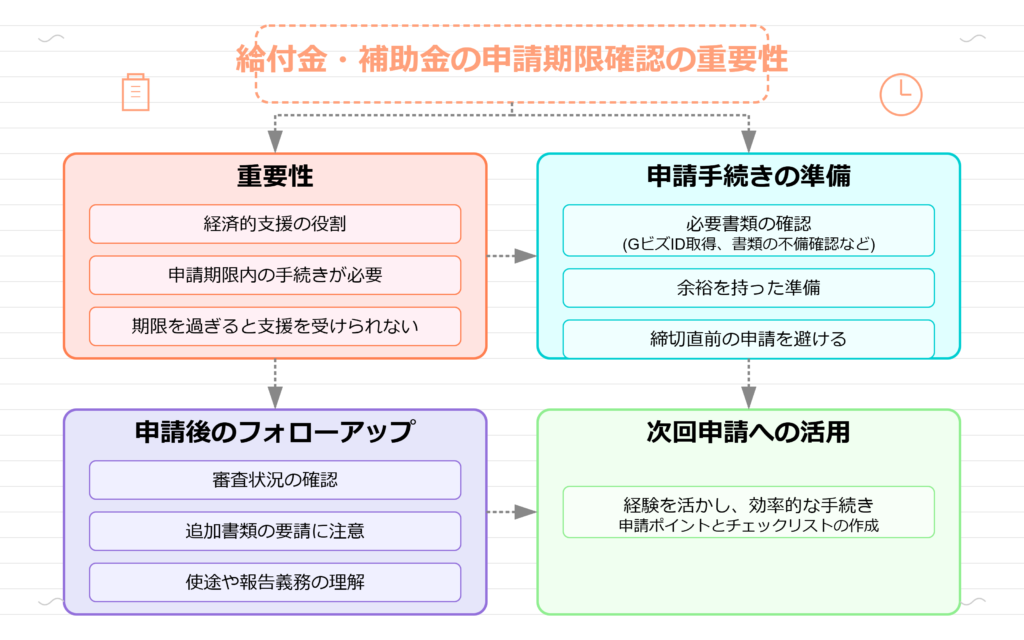

【申請期限あり】もらい忘れを防ぐ!給付金・補助金申請の注意点

給付金・補助金の申請期限を確認する重要性

給付金や補助金は、事業者や個人の経済的支援として重要な役割を果たしています。

しかし、これらの支援を受けるためには、定められた申請期限内に手続きを完了する必要があります。例えば、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の第19回公募では、2025年4月25日が申請締切となっています。

申請期限を過ぎてしまうと、たとえ条件を満たしていても支援を受けられなくなる可能性があります。そのため、関心のある給付金や補助金の情報を常にチェックし、申請期限を確実に把握することが重要です。

また、申請に必要な書類の準備や手続きには時間がかかることも多いため、余裕を持って準備を始めることをおすすめします。

申請手続きの準備と注意点

給付金や補助金の申請には、様々な書類や証明書が必要となることがあります。

例えば、事業者向けの補助金では、GビズIDプライムアカウントの取得が必要な場合があります。このようなアカウント取得にも時間がかかるため、申請を検討している段階で早めに準備を始めることが大切です。

また、申請書類の不備は不採択や審査の遅延につながる可能性があるため、記入漏れや添付書類の不足がないか、複数回確認することをおすすめします。

さらに、電子申請システムを利用する場合は、システムの不具合や混雑に備えて、締切直前の申請は避けるべきです。

特に、土日祝日を挟む場合は、役所の対応や郵送事情も考慮に入れる必要があります。

申請後のフォローアップと活用方法

給付金や補助金の申請後も、審査状況や追加書類の要請などに注意を払う必要があります。

例えば、雇用・労働業務改善助成金では、事業完了期限が2025年1月31日と定められています。このような期限を守れない場合は、事前に理由書を提出することで延長が認められる場合もあります。

また、給付金や補助金を受け取った後の使途や報告義務についても理解しておくことが重要です。適切に活用し、事業の発展や生活の安定につなげることが求められます。

さらに、一度申請した経験を活かし、次回の申請ではより効率的に手続きを進められるよう、申請のポイントや必要書類のリストを自身で作成しておくことをおすすめします。

見積もり前に!不用品を賢く処分して引越し費用を劇的に下げる方法

「引越し費用を安くするなら、荷物を減らすのが一番!」 …とはよく聞く話ですが、「具体的にどうすれば良いの?」「ただ捨てるだけじゃ、もったいない…」と思っていませんか?

実は、不用品を「賢く」処分することで、引越し費用を劇的に下げるだけでなく、臨時収入を得ることさえ可能なんです!

この章では、単なる不用品処分ではなく、”お金を生み出す”ための、とっておきの方法を大公開。

よくあるリサイクルショップやフリマアプリの活用術はもちろんのこと、

- 「えっ、こんなものまで売れるの!?」と驚く、意外な不用品の換金方法

- 実は損してるかも?不用品回収業者の選び方と、絶対に見るべきポイント

- 面倒な手続きは一切不要!あなたの不用品が、社会貢献に繋がる方法とは?

- 【自治体別】粗大ゴミの処分費用を比較!最も安く処分できる方法を徹底調査

- 【裏ワザ】最終手段、自分で解体&分別して処分費用をゼロにする

など、他のWebサイトではなかなか見つけられない、目からウロコの情報も満載です。

「どうせ売れないだろう…」と諦めていた不用品が、思わぬ高値で売れることも!

さあ、あなたも不用品を賢く処分して、引越し費用を大幅に節約しましょう! 見積もり前に、ぜひこの章をチェックして、お得な引越しを実現してください。

リサイクルショップで売る!高価買取のコツと注意点

商品の状態を最良に保つ

リサイクルショップで高価買取を実現するためには、商品の状態を最良に保つことが重要です。衣類や電化製品は、クリーニングや清掃を行い、できるだけ購入時の状態に近づけることが大切です。

特に、洋服に関しては、クリーニングのタグを外さずに持ち込むことで、商品の状態の良さをアピールできます。また、電化製品や貴金属は、汚れを丁寧に落として持ち込むことで、状態の良さが伝わり、価格アップにつながる可能性が高くなります。

さらに、においがついた商品は必ず除去しておくことが重要です。タバコやカビのにおいは査定に大きく影響し、買い取りができなくなる場合もあるため注意が必要です。

付属品と包装の重要性

商品の付属品や外箱、説明書などは捨てずに保管しておくことが高価買取につながります。これらの付属品があることで商品の付加価値が高まり、買取価格にプラスの影響を与えます。

特に説明書は、欠如していると減額の対象となることがあるため、保管しておくことが重要です。また、外箱や包装材を保管しておくことで、商品の保存状態の良さをアピールすることができます。さらに、複数の商品をセットで売ることも効果的です。

例えば、子ども服は上下セットにすることで高く売れる傾向があります。このように、商品に関連する付属品や同種の商品をまとめて売ることで、買取価格を上げる可能性が高まります。

タイミングと交渉の重要性

リサイクルショップでの高価買取を実現するためには、適切なタイミングで売却することが重要です。

衣類の場合、シーズンの少し前に売りに出すことで高値で買い取ってもらえる可能性が高くなります。また、買取キャンペーンを活用することも効果的です。

新学期や年末年始など、特定の時期に買取価格が上がることがあるため、これらの機会を逃さないようにしましょう。

さらに、査定額に納得がいかない場合は、店頭で価格交渉をすることも検討してみましょう。特に常連客の場合、交渉によって価格がアップする可能性があります。

また、一度の査定で満足できない場合は、別の日に再度持ち込むことで価格が上がることもあります。このように、タイミングを見計らい、積極的に交渉することで、より高い買取価格を引き出せる可能性があります。

フリマアプリで売る!高く売るための写真&説明文の書き方

魅力的な商品写真の撮り方

フリマアプリで商品を高く売るためには、魅力的な写真を撮ることが重要です。

まず、明るい場所で自然光を利用して撮影しましょう。商品の色味や質感が正確に伝わるよう、白い背景を使用するのが効果的です。また、複数の角度から撮影することで、商品の全体像を伝えることができます。

特に、傷や汚れがある場合は、それらを隠さずに撮影し、誠実さをアピールしましょう。さらに、商品のサイズ感を伝えるために、定規や500円玉などを一緒に写すのも良いでしょう。

最近では、商品を使用している様子や、コーディネート例を示す写真も人気です。これにより、買い手が商品の使い方をイメージしやすくなります。

検索されやすい商品タイトルの付け方

商品タイトルは、買い手が検索する際に最初に目にする部分です。そのため、検索されやすいキーワードを含めることが重要です。

まず、ブランド名や商品名、サイズ、色などの基本情報を入れましょう。

次に、商品の特徴や人気のポイントを簡潔に記載します。例えば、「未使用」「限定品」「完売品」などのキーワードは、買い手の興味を引きやすいです。

また、季節や用途に合わせたキーワードを入れるのも効果的です。例えば、「春物」「入学式」「ギフト」などです。

さらに、あまり知られていない情報として、商品名の後に「(商品番号)」を入れることで、正規品であることをアピールできます。

ただし、スペースには限りがあるため、重要な情報を優先的に入れるよう心がけましょう。

詳細で魅力的な商品説明文の作成

商品説明文は、買い手の購入決定を左右する重要な要素です。

まず、商品の基本情報(サイズ、素材、購入時期など)を漏れなく記載しましょう。

次に、商品の特徴や魅力を具体的に説明します。例えば、着心地や使い勝手、他の商品との組み合わせ方などを詳しく書くことで、買い手の興味を引くことができます。

また、商品の状態を正直に記載することで、信頼性を高めることができます。さらに、購入理由や手放す理由を記載すると、商品への愛着が伝わり、高値での取引につながる可能性があります。

最近では、商品の使用方法や保管方法、お手入れ方法などの情報を追加することで、買い手の不安を解消し、購入意欲を高める効果があります。ただし、長すぎる説明文は読まれにくいため、簡潔さと詳細さのバランスを取ることが大切です。

ネットオークションで売る!意外なものが高値で売れるかも!?

意外な高値商品:レトロゲームと関連アイテム

ネットオークションでは、レトロゲームが驚くほど高値で取引されています。2021年7月には、「スーパーマリオ64」の海外版が約1億6,500万円で落札され、ゲームソフトとして初めて1億円の大台を突破しました。

この記録は、わずか2日後に「ゼルダの伝説」の海外版が約9,600万円で落札されたことで更新されています。これらの高額落札の背景には、未開封で状態が極めて良好であることが挙げられます。

また、ゲーム本体だけでなく、販売していないパソコンやゲームの部品なども高値で取引される可能性があります。コレクターや愛好家にとって、これらのアイテムは貴重な存在となっているのです。

希少価値のある自動車部品

ネットオークションでは、廃版となった車の部品が思わぬ高値で取引されることがあります。

特に、生産終了から長い年月が経過した車種や、限定生産されたモデルの部品は、高い需要があります。例えば、クラシックカーの復元に必要な部品や、カスタマイズに使用される希少なパーツなどが該当します。

これらの部品は、メーカーが公式に供給を終了していることが多いため、オークションが唯一の入手手段となっている場合もあります。

また、自動車マニアやコレクターにとっては、単なる部品以上の価値を持つことがあり、予想外の高値で落札されることもあるのです。

音楽関連の希少アイテム

生産終了したレコードや音楽機器も、ネットオークションで高値が付くことがあります。

特に、限定盤のレコードや、生産数の少なかったアナログ機器などは、コレクターの間で人気が高くなっています。

例えば、ビートルズの直筆サインが入ったレコードジャケットが約2億8,000万円で落札された例もあります。

また、往年の名機と呼ばれるアンプやスピーカーなども、音楽愛好家やオーディオマニアの間で高い評価を受けています。

さらに、特定のアーティストが使用していた楽器や、コンサートで使用されたグッズなども、ファンにとっては貴重な品となり、高額で取引されることがあるのです。

自治体の粗大ゴミ回収を活用!安く処分するコツ

自治体の粗大ゴミ回収サービスを理解する

自治体の粗大ゴミ回収サービスは、一般家庭から出る大型のゴミを処分する経済的な方法です。多くの自治体では、粗大ゴミを一辺が30cm以上の家具や家電製品と定義しています。

このサービスを利用する際は、まず自治体のウェブサイトや広報誌で回収規定を確認することが重要です。

回収方法は自治体によって異なり、戸別収集や指定の場所への持ち込みなどがあります。例えば、志木市では戸別収集と自己搬入の両方を提供しています。

また、回収には事前の申し込みが必要で、電話やインターネットで予約できる自治体が多いです。回収までに2週間以上かかる場合もあるため、引っ越しなどの予定がある場合は余裕を持って申し込むことをおすすめします。

費用を抑えるための工夫

自治体の粗大ゴミ回収サービスを利用する際、費用を抑えるためのいくつかの工夫があります。まず、クリーンセンターなどの指定場所に直接持ち込む方法があります。

木更津市の例では、20kgまでは200円、以降10kg超えるごとに65円の加算で処分できます。

これは戸別収集よりも安価な場合が多いです。

また、一度に処分できる個数に制限がある自治体もあるため、複数回に分けて出すよりも、まとめて持ち込む方が効率的です。さらに、粗大ゴミの中でもリサイクル可能なものは、資源回収や専門業者による回収を利用することで、処分費用を抑えられる可能性があります。

例えば、パソコンなどの電子機器は、メーカーによる回収サービスを利用することで、自治体の粗大ゴミ回収よりも安く、あるいは無料で処分できる場合があります。

知っておくべき注意点と裏技

粗大ゴミの処分には、いくつかの注意点と知っておくべき裏技があります。

まず、家電リサイクル法や資源有効利用促進法に該当する製品は、自治体の粗大ゴミ回収では処分できないことがあります。

これらの製品は専門の回収業者やメーカーに依頼する必要があります。また、産業廃棄物に該当するものも自治体では回収できないため、許可を得た業者に依頼する必要があります。

一方で、まだ使える粗大ゴミは、リユースを検討することで処分費用を節約できます。例えば、志木市では「ジモティー」という掲示板サイトを活用し、必要とする人に譲渡することで、費用をかけずに処分できる可能性があります。

さらに、一部の自治体では生活保護受給者に対して手数料免除の制度を設けているため、該当する場合は申請することで費用を抑えられます。

不用品回収業者に依頼する際の注意点と選び方

許可証と実績の確認

不用品回収業者を選ぶ際、最も重要なのは許可証と実績の確認です。優良な業者は「古物商許可」または「一般廃棄物処理業許可」を持っています。

これらの許可がない業者は違法な営業をしている可能性が高いため、避けるべきです。また、実績のある業者を選ぶことで、安心して依頼できます。

具体的には、会社の設立年や過去の取引件数、顧客の声などを確認しましょう。さらに、あまり知られていない点として、産業廃棄物収集許可証の有無も重要です。

この許可証を持つ業者は、より幅広い種類の不用品を適切に処理できる能力があると言えます。

料金体系の透明性

不用品回収業者を選ぶ際、料金体系の透明性は非常に重要です。優良な業者は、見積もりの段階で明確な料金体系を提示します。

基本料金、作業料金、処分料金などが明確に分かれており、追加料金の有無も事前に説明されるべきです。特に注意すべき点として、「無料回収」や「格安」をうたう業者には要注意です。

これらの業者の中には、作業後に高額な請求をする悪徳業者が存在します。また、あまり知られていない情報として、季節や地域によって料金が変動する場合があります。

例えば、引っ越しシーズンは料金が高くなる傾向があるため、時期を考慮して依頼するのも一つの方法です。

口コミと評判の重要性

不用品回収業者を選ぶ際、口コミと評判は非常に重要な判断材料となります。インターネット上の口コミサイトや、実際に利用した知人や友人からの紹介を参考にすることで、業者の信頼性や作業の質を事前に把握することができます。

ただし、口コミを見る際は、極端に良い評価や悪い評価だけでなく、中立的な意見にも注目することが大切です。また、あまり知られていない情報として、地域のコミュニティサイトや掲示板なども参考になります。

これらのサイトでは、地域特有の事情や、より詳細な体験談を得られることがあります。さらに、業者の対応の善し悪しや、実際の作業の様子など、具体的な情報を収集することで、より適切な業者選びができます。

まだ使えるものは寄付!社会貢献&引越し費用節約

寄付の種類と方法

寄付できる不用品の種類は多岐にわたります。

本、衣類、家具、日用品など、まだ使える状態のものであれば、多くの場合寄付の対象となります。

例えば、古本は「キフボン・プロジェクト」を通じて若者支援に役立てられます。衣類は「洋服ポスト」を利用することで、途上国で再利用されます。スポーツ用品や文具は、「さくらプロジェクト」を通じてタイの山岳民族の教育支援に活用されます。

さらに、大型の家具は自治体のリサイクル制度を利用できる場合があります。寄付の方法は、直接持ち込みや着払いでの送付など、団体によって異なりますが、多くの場合、インターネットで簡単に手続きができます。

寄付のメリットと社会貢献

寄付には複数のメリットがあります。まず、引っ越し費用の節約につながります。引っ越し業者の料金は荷物の量に応じて決まるため、不要なものを減らすことで費用を抑えられます。

また、片付けがスムーズに進むため、新生活の準備が楽になります。

さらに、自分には不要でも誰かの役に立つ可能性があり、特に海外寄付の場合、貧困地域で活用されることがあります。

環境保護の観点からも、廃棄物を減らすことができるため、寄付は有効な選択肢となります。社会貢献の面では、NPOや自治体を通じて、途上国支援や若者支援など、様々な形で社会に貢献できます。

寄付時の注意点と裏技

寄付を行う際には、いくつかの注意点があります。

まず、寄付先の団体によって受け入れ可能な品目が異なるため、事前に確認が必要です。

例えば、「キフボン・プロジェクト」ではマンガ雑誌や一般雑誌、百科事典は受け付けていません。また、衣類の寄付では「そのまま使える」ことが大原則となっています。

寄付の裏技として、季節や地域によって寄付の需要が変わることがあります。例えば、引っ越しシーズンは寄付品が集中するため、それ以外の時期に寄付すると、より効果的に活用される可能性があります。

さらに、寄付先を複数比較することで、自分の希望に合った団体を見つけられます。中には送料無料の団体もあるため、コスト面でも有利になる場合があります。

【最終手段】自分で解体&分別して処分費用をゼロにする

解体に必要な道具と準備

家具の解体を始める前に、適切な道具と作業環境を整えることが重要です。必要な道具には、ドライバー、バール、ノミ、ハンマー(静かな作業にはゴム製がおすすめ)、のこぎり(電動または手動)などがあります。

また、安全のために軍手、ゴーグル、マスクを用意し、床や壁を傷つけないようにビニールシートやダンボールを敷くことをおすすめします。

作業スペースは十分に広く確保し、解体した部品を置く場所も考慮しましょう。さらに、説明書がある場合はダウンロードするなどして、事前に解体手順を確認することで作業がスムーズに進みます。

家具の種類別解体方法

家具の種類によって解体方法が異なります。タンスの場合、まず引き出しをすべて取り出し、天板と棚板を外します。

ベッドは、マットレスを取り除いた後、フレームの接合部分から解体を始めます。金属製家具は、ボルトやナットで固定されていることが多いため、適切なサイズのレンチやスパナを使用して慎重に外します。

ソファやベッドなど布製部分がある場合は、万能バサミやカッターを使用して布を切り離します。解体が難しい場合は、家具を左右に揺らして接合部に隙間を作り、そこからハンマーで叩いて板を外す方法も効果的です。

分別と処分方法の注意点

解体した家具を適切に分別することで、処分費用を抑えることができます。木材、金属、布、プラスチックなどの素材ごとに分けます。木材は可燃ゴミとして処分できますが、サイズ制限がある場合は切断が必要です。

金属やプラスチックは資源ゴミとして回収される場合があるため、自治体の分別ルールを確認しましょう。大型の部品は、自治体の粗大ゴミ回収サービスを利用するか、リサイクルセンターへの持ち込みを検討します。

処分費用を完全にゼロにすることは難しい場合もありますが、解体と適切な分別により、大幅に費用を抑えることができます。また、再利用可能な部品は、DIYプロジェクトや修理用の素材として活用することで、さらなる節約につながります。

フリーター女子の引越し!安く1Kに住む方法教えます|まとめ

この記事では、シェアハウスを卒業して1Kでの一人暮らしを希望するフリーター女子の皆さんに、引越し費用を極限まで安くし、安心して新生活をスタートするための様々な情報をお届けしました。

「本当に私でも、費用を抑えて引越しできるの…?」 そんな不安を抱えていた方も、もう大丈夫。

引越し業者選びのコツから、初期費用を節約する裏ワザ、さらには、あまり知られていない給付金・補助金情報まで、具体的な方法とともに詳しく解説してきました。

特に、

- 複数の業者から見積もりを取り、徹底的に比較検討すること

- 「繁忙期を避ける」「時間指定をしない」など、業者側の都合に合わせることで料金交渉を有利に進めること

- 不用品は、リサイクルショップやフリマアプリだけでなく、「意外な場所」で換金できる可能性があること

- 敷金・礼金ゼロ物件以外にも、初期費用を抑える様々な方法があること

- 「居住地域」や「年齢」によって利用できる給付金、補助金が変わってくる。

などは、ぜひ覚えておいていただきたいポイントです。

しかし、情報は常に変化します。 今回ご紹介した情報も、 時間の経過とともに古くなってしまう可能性があります。

そこで、最後に、最新情報を得るための方法や、さらに詳しく調べるための情報源をご紹介します。

「この記事を読んだだけで満足…」ではなく、ぜひ、あなた自身の状況に合わせて情報をアップデートし、賢く、お得に、そして安心して、憧れの1Kライフを実現してください!

今後のあなたの新生活を心より応援しています。

フリーターの引越しは計画的に!賢く節約して新生活をスタート

フリーターの方が引越しを計画する際は、費用を抑えつつ効率的に進めることが重要です。まず、引越し時期を慎重に選びましょう。繁忙期や土日を避けることで、費用を大幅に抑えられます。また、一括見積もりサービスを利用して複数の業者を比較することで、最適な条件を見つけやすくなります。さらに、引越し前に不用品を処分することで荷物量を減らし、費用を抑えることができます。

家賃の安い地域への引越しも検討しましょう。家賃を減らすだけで、使えるお金が大幅に増えます。ただし、通勤時間や生活環境の変化にも注意が必要です。また、引越し後の光熱費や食費などの生活費も考慮に入れ、総合的に判断することが大切です。

引越し作業自体も、できる限り自分で行うことで費用を抑えられます。運べるものは自力で運び、梱包も自分で行うなど、業者に依頼する範囲を最小限に抑えることで、さらなる節約が可能となります。

この記事の要点まとめ

この記事では、フリーターの方が引越しを計画する際の節約ポイントをまとめました。主な要点は、引越し時期の選択、一括見積もりサービスの活用、不用品の処分、家賃の安い地域への引越し検討、そして自力での作業実施です。これらの方法を組み合わせることで、効果的に費用を抑えつつ、スムーズな引越しが可能となります。

さらに詳細な情報については、以下の関連記事のリンクをご覧ください

これらの記事では、引越しに関するより詳細な情報や、フリーターの方でも為になる知識や家計管理のコツ、新生活に向けた準備などについて解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

コメント